César se posicionó con vehemencia luego del triple femicidio en Florencio Varela. Apuntó a la condición de clase de las víctimas. Qué hubiese pasado si las tres pibas eran blancas y de clase media porteña, preguntó. Y arremetió, por medio de la palabra, como lo viene haciendo hace varios años, contra los grandes medios de comunicación, el poder judicial y también una buena parte de la sociedad que hace de la hipocresía una forma de vida. Fueron varios los mensajes que escribió en sus redes sociales, y en todos los casos generó acompañamiento y repercusión.

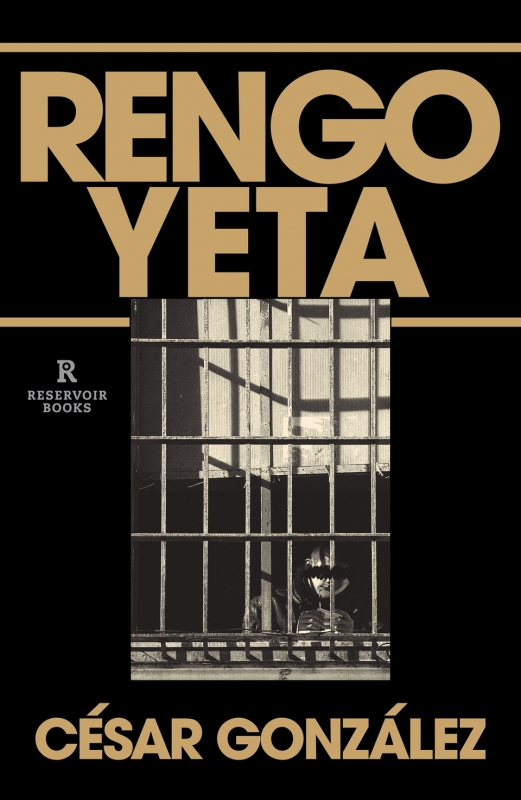

César González es una voz autorizada en la discusión pública, cuando se polemiza sobre un hecho en el que están involucrados los pobres y excluidos, a partir de su crudísima historia de vida, y sus películas y libros, en los que los protagonistas exclusivos son, justamente, los villeros. En su último libro, Rengo Yeta (Random House, 2025), narra en primera persona la experiencia de haber estado preso en un instituto de menores.

Violencia, soledad, miedo, instintos suicidas, resentimiento, odio, falta de sexo, disputa de poder, la fe como salvavidas, y en el caso de él, un contacto vital con la escritura y la lectura que lo terminará salvando de no sucumbir ante sus propios fantasmas y el destino que le tenía prefijado el sistema en el que vivimos y del que salen beneficiados unos pocos.

Es allí, en uno de los institutos, y ante una evidente injusticia, que César tiene una revelación: el sistema judicial castiga solo a una parte de la sociedad: los pobres. Jóvenes, morochos y excluídos como él y sus compañeros de pabellón. Y entonces se produce un quiebre. Es ahí que decide, con la pierna rota, el cuerpo lleno de plomo, solo, sin dinero y rodeado de amenazas, que dedicaría su vida a darle pelea a esa injusticia estructural, pero ya no con las balas, o los puños, sino con la escritura (y más adelante, el lenguaje audiovisual).

Y la decisión llega también producto del terror que César sufría en el encierro. El mismo adolescente que afuera, en La Gardel y alrededores del partido de Morón, era un chorro temido y respetado, ahí adentro se había apichonado, de su pata ancha no quedaba nada, y ahora estaba obligado a volver a ganarse un lugar, o morir en el intento.

Uno de los puntos más altos que tiene Rengo Yeta, al igual que su antecesor, El niño resentido (Random House, 2023), es la riqueza del argot carcelario, como él mismo lo denomina. El lenguaje villero que utilizan a diario la mayoría de los pibes y no tan pibes en los barrios, y también en el ambiente de la delincuencia, y que dentro de los institutos y penales se potencia, expande y auto alimenta, como parte de un sistema de identificación y pertenencia cultural.

Se podría completar un extenso diccionario con todas las palabras y expresiones que musicalizan el modo de hablar de los pibes en contexto de encierro, también conocido como lenguaje tumbero. Y es más: en el libro, César cuenta que los que mandan dentro de los pabellones, pasillos, baños y hasta espacios para las visitas, los que tienen la relación con los guardiacárceles, aparte de destacarse en la pelea, el mano a mano, tienen que tener buena labia, buena parla, manejar con destreza el chamuyo.

César trabaja sobre este punto en uno de los capítulos de la serie documental Corte Rancho, que dirigió en 2013, con producción de Canal Encuentro, para visibilizar la realidad de los barrios populares y sus vecinos y vecinas. El lenguaje villero, o tumbero, los berretines y modismos que utilizan adolescentes y adultos para comunicarse, forma parte de su identidad cultural.

Dice en un pasaje del libro: “las palabras son tus únicas armas, tu escudo, tu dicha, tu perdición. Ninguno de los capos que manejan los pabellones puede prescindir de ellas. Puede haber algún líder lacónico, pero las pocas palabras que utilice serán las justas y necesarias para hacer brillar su poder”.

En Rengo yeta, con una memoria prodigiosa, César reconstruye sus días y noches en las sombras de los institutos, despliega extensos diálogos, recuerda apodos, lugares, aromas, prendas y armas caseras, y aparte puntea sobre la hoja, como si su cabeza fuese un punzón, pensamientos y reflexiones sobre diversos temas. Con el paso de los años, desde que recuperó su libertad en 2010 (estuvo preso cinco años por un secuestro extorsivo), César forjó una capacidad notable para narrar, y lo hace con precisión, elegancia, floreo y también con un lenguaje tumbero que no olvidó ni descartó.

A lo largo del relato van pasando algunos de los nombres que marcaron a César en los penales: Condorito y el Paya, por ejemplo, líderes de las facciones que mandaban en el pabellón del instituto San Martín, en Parque Chacabuco, unos de la provincia y otros de Capital, donde solo había detenidos pibes de 14 y 15 años. Luego emergen las figuras de Cima, un pibe postrado en una silla de ruedas por una bala policial, y Gonza, su gato, o sirviente, porque el primero, en la escala de valores del mundo delincuencial, fue un chorro que se jugaba la vida con un fierro en la cintura, y el otro, un rastrero que en la calle arrebataba celulares. Con ellos dos, César pasaría sus días y noches en la enfermería del Manuel Rocca, en Floresta, un instituto para pibes de 16 y 17 años.

“Veníamos del mismo vientre de pobreza y en vez de cuidarnos y ser amigos, preferíamos destruirnos mutuamente”, escribe el autor en una de las páginas.

En el relato, César intercala su presente de soledad, temor paralizante, desesperanza, culpa, y el consumo de drogas para calmar el dolor y adormecer el padecimiento del encierro, con recuerdos del pasado: robos, hazañas, personajes de su barrio Carlos Gardel, discusiones con su abuela evangelista, el vacío que dejó su padre abandónico y la tarde que la policía le salvó la vida en un linchamiento a manos y pies de vecinos enfurecidos. Y vuelve al presente –como un latigazo- para mostrarle al lector que entre los muros, rejas y candados, solo por medio de la violencia te haces respetar y valer. Y menciona las visitas de los seres queridos, y cómo para los presos, ese hecho, tal como sucede con las fiestas, a fin de año, son únicos.

César filmó películas, documentales, y publicó poesía, ensayo y narrativa.

César filmó películas, documentales, y publicó poesía, ensayo y narrativa.

Tanto en Rengo Yeta, como en El niño resentido, el escritor, cineasta y ensayista de 36 años –recuperó su liberta a los 21-, también rescata valores y gestos de su gente, dentro y fuera de los penales. No todo es disputa y humillación. Arroja luz sobre los códigos, la fraternidad y los acuerdos que irrumpen luego de una pelea en la enfermería, para salvar el honor, con la tele prendida a todo volumen para que la gorra no escuche, porque los pibes vienen del mismo lugar, padecen los mismos vejámenes, y cada tanto, se miran a los ojos y asumen la experiencia compartida.

César lo dice en el libro y también en las entrevistas: tenemos un lazo afectivo con los integrantes del servicio penitenciario, porque venimos de los mismos barrios y pasamos muchas horas juntos, separados por una reja, que con los profesionales de los equipos interdisciplinarios, y ni hablar de las autoridades civiles de los establecimientos de encierro.

Él aprovechó la oportunidad, e hizo todos los cursos y talleres que tuvo a mano, para pasar el tiempo y también para hacer buena conducta –era muy bueno en la escuela, y sumaba conocimientos como una esponja-, y esa permeabilidad le lo llevó a aceptar con ganas los libros que le fue acercando su defensor oficial (poemas de Borges, por ejemplo). Y se enganchó, y algo de su estructura se sacudió, porque un tiempo después, en otro instituto, liberaría todo su deseo y talento, gracias a un tallerista que les llevaba clases de magia, y emprendería así el camino de las letras que lo convertiría, en un poeta primero, y cineasta después.

Es muy probable que este período fundamental en la vida de César, en un cuarto instituto, el Agote, sea narrado por él mismo en un tercer libro que complete la saga del gigante editorial Random House. Allí aparecerá el profesor de magia, como parte de otra de las caras del Estado, aparte del punitivismo, que es la inclusión, y su carrera definitiva con la escritura.