Foto portada: Luciano González para Infoabe.

La Ciudad de Buenos Aires está enferma de un agudo miedo metafísico a lo exterior. Durante toda su historia, ha pretendido representar o simbolizar la argentinidad, pero terminó comportándose como una parte, imponente y privilegiada, que litiga con otras partes. ¿Por qué? Porque, desde la hegemonía fallida que quiso construir tras la Revolución hasta la conquista de la unidad a palos en tiempos de Mitre y pasando por sus delirios aislacionistas, siempre desconfió del resto de la Argentina. Se sentía más europea que americana y actuó en consecuencia. Una y mil veces derrotada en el campo de batalla, logró comprar a casi todos sus enemigos, como bien advirtió el lúcido Alberdi. Pero esa capacidad “transformista” jamás llegó a permitir que la Ciudad del puerto y de la alta cultura consiguiera dormir tranquila.

Sarmiento lo anunció primero y luego lo repitió Lugones: somos parte integrante del Imperio Romano. Es natural entonces que, recordando el destino trágico de Roma, permanezca latente el pánico a ser arrasados por los pueblos bárbaros. La Ciudad se ha pensado a sí misma, en cada uno de sus momentos y de sus dramas, a partir de una relación problemática, por no decir peligrosa, con un afuera tenebroso y enigmático. Se teme lo que no se conoce, explicaba el cristiano y peronista Leopoldo Marechal, quien empleó la expresión, entre otras razones, para deslegitimar las aspiraciones y los métodos del imperialismo yanqui. Lejos de asumir que el título sarmientino es civilización y barbarie, según notaron en reiteradas ocasiones Lucio V. Mansilla o Ezequiel Martínez Estrada, la Ciudad de Buenos Aires sentencia que ella, como prolongación de Europa en América, es la civilización, mientras todo lo demás, lo “americano puro”, es la barbarie (civilización o barbarie). Existe una metáfora con la suficiente potencia para pensar la historia argentina desde el fracaso porteño: la metáfora de la Casa Tomada.

Obviamente, aludimos con esto a un famoso cuento de Julio Cortázar. El argumento es bastante sencillo. Dos hermanos (“simple y silencioso matrimonio de hermanos”, confiesa el protagonista, admitiendo un posible vínculo incestuoso y endogámico), rentistas agropecuarios, encargados de mantener una vieja propiedad familiar, preocupados por la genealogía patricia que se echará a perder después de su muerte (en resumen, una oligarquía residual, venida a menos), empiezan a oír en los rincones no habitados de la casa (“en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse”, declaración crucial del relato) ruidos inefables, misteriosos, imposibles de decodificar en su propia lengua (son balbuceos, de donde deriva la palabra bárbaro) y, sin oponer ninguna resistencia, se van retirando de los espacios en los que se encuentran, hasta abandonar completamente la casa, que ha sido tomada por los extraños. Tamaña paranoia confirma que, como Sarmiento le explicó a Urquiza, no hay mayor miedo humano que el miedo a fantasmas. Los personajes de Cortázar huyen impotentes de espectros que no se atreven a confrontar. Son los desterrados y desalojados de antaño, que vienen a reclamar lo que les pertenece. Los hijos de Martín Fierro, en palabras del filósofo Carlos Astrada.

Puesto que la narración de Cortázar fue escrita en 1946, publicada ese mismo año en una revista dirigida por Borges y más tarde, en el 51, en su libro Bestiario, es pOsible de ser interpretada como una alegoría del peronismo. El primero en formular explícitamente dicha hipótesis fue Juan José Sebreli en Buenos Aires: vida cotidiana y alienación. Las clases medias porteñas, la pequeña burguesía en jerga marxista, atravesadas por la mentalidad oligárquica, comienzan a sentirse incómodas, enajenadas (o sea, no-en-casa), al percibir que los ámbitos que frecuentaban, los cafés, los teatros, Mar del Plata, de repente se llenaron de negros. El clima se vuelve espeso, enrarecido, agobiante, irrespirable. Cortázar, quien manifestó con grande ironía que se fue a París porque los bombos peronistas no me dejan escuchar a Bartók, había tematizado el problema en Las puertas del cielo (que también compone Bestiario) y en su novela póstuma (pero concluida en 1950) El examen. En relación con Casa Tomada, al ser consultado en varias entrevistas sobre la posibilidad de que allí retratara sus inquietudes en torno al peronismo emergente, Cortázar manifestó que la idea surgió de una pesadilla en donde la única variación era que él estaba solo y no con una eventual hermana. Sin embargo, reconoció que “esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica”. En un caso digno de Freud, el peronismo es definido como pesadilla. No es comprendido o mirado de frente; es soñado de manera perturbadora, desde imágenes caóticas e inconexas que se aparecen como restos malditos ante la conciencia matutina.

Previo a Sebreli, no obstante, fue Germán Rozenmacher, en su cuento titulado Cabecita Negra, de 1962, quien escribió la segunda versión de la Casa Tomada (entonces ya descubierta como mito), poniendo sobre la mesa en ella la cuestión peronista. Es la historia del señor Lanari, un hombre de clase media, que gracias a la movilidad social ascendente pudo ponerse una ferretería y siente orgullo por la casa de la que es dueño. Todo lo que había hecho en la vida había sido para que lo llamaran “señor”, dice Rozenmacher. Ganarse el respeto, el reconocimiento de la gente como uno, era la misión de su vida. La casa simboliza el orden, que todo está en su lugar, que cuando la burguesía asciende no debe volver a caer o compartir los lugares ocupados con intrusos del submundo. Y, sin embargo, hay algo que no cierra. Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Como Cortázar, el señor Lanari no puede dormir bien, con la conciencia tranquila. Entonces escucha un grito de mujer que viene de la calle y él, inocentemente, hace honor a su autopercepción de tipo decente y baja en su socorro.

Se encuentra con una mujer joven en estado de ebriedad, a la que asiste lastimosamente. De pronto, llega a la escena un policía, que le pregunta qué es lo que pasa. Seducido por la voz de la autoridad y no queriendo quedar comprometido con ninguna malandra, el señor Lanari emite su discurso despectivo: Usted vio cómo son estos negros. Pero el policía también es morocho. Humillado y ofendido, quiere detener a Lanari, quien para salvar su reputación ofrece mostrarle la casa donde vive, para eliminar cualquier sospecha de que anda con esa gentuza. Una vez allí, no obstante, el señor Lanari se siente incómodo. “Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegaba gente, su hijo o sus parientes o cualquiera, y lo vieran ahí, con esos negros, al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia; sería un escándalo (...) la noche se había hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros, él, que era una persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapado por la locura en su propia casa.” El tiempo está fuera de quicio; todo se da vuelta. Las maquinaciones del señor Lanari oscilan entre lo sublime y lo ridículo:

“Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china que podía ser su sirvienta en su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía a ciencia cierta si era un policía, ahí, tomando su coñac. La casa estaba tomada.”

La ficción de Cortázar se superpone con la de Rozenmacher. Pero ahora los espectros tienen rostros: son los cabecitas negras que llegaron a la ciudad durante las grandes migraciones internas de los años 30 y 40. “Todo estaba patas para arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. ‘La chusma’, dijo para tranquilizarse, ‘hay que aplastarlos, aplastarlos’, dijo para tranquilizarse. ‘La fuerza pública’, dijo, ‘tenemos toda la fuerza pública y el ejército’, dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba. Y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De nada.” Así termina el relato, con el señor Lanari convirtiéndose en un gorila reaccionario (cuando antes solo quería vivir en paz y ver sus deseos aspiracionales satisfechos), que no quiere que los de abajo suban, ni tener la puerta de su casa abierta para recibir hospitalariamente al extranjero.

Rozenmacher introduce los dos miedos que se juegan para la conciencia oligárquica (la de los que viven, sienten y piensan como si fueran oligarcas, pero no lo son) en la hipótesis de la Casa Tomada: el miedo a ser violado y el miedo a ser invadido. Cuerpo/alma y propiedad privada: ambas se ven vulneradas por los salvajes. En Literatura argentina y realidad política, David Viñas concede a la metáfora de la violación, presente en Echeverría y Mármol, así como en todos los recitadores del mito de la cautiva, el estatuto de un comienzo. Según El matadero, la federación rosina se propagaba a verga y puñal. Salvaje unitario era llamado todo aquel que no era carnicero y degollador. Borracho de espíritu de facción, Echeverría idealiza la figura del gentleman y olvida en este texto, mas no en otros, los crímenes cometidos por el partido unitario, que no se privó de fusilamientos y degüellos, como más tarde recordaría José Hernández en su Vida del Chacho, donde el bárbaro es el mismísimo Sarmiento.

En La fiesta del monstruo, Borges y Bioy Casares no describen ninguna violación explícita, pero sí un linchamiento brutal, una lapidación al estilo bíblico que sindicalistas desinhibidos y bestiales que se dirigían a escuchar a Perón realizan sobre un pobre judío. Viñas recrea en Los años despiadados una imagen más similar a la de El matadero (u Okupas, en la ingenua excursión de Ricardo a El Docke), donde la violación ocurre al grito de ¡Viva Perón!, solo que la víctima indefensa no logra explotar de indignación ni es rescatada por sus amigos. El recurso es empleado en numerosos textos a lo largo de nuestra historia literaria, aunque es tal vez Victoria Ocampo quien mejor resume el ánimo deteriorado de una intelectualidad penetrada por los Otros en su intimidad y pureza, al sostener en La hora de la verdad, escrito luego del derrocamiento de Perón, que “puede decirse sin exagerar que vivíamos en un estado de perpetua violación. Todo era violado, la correspondencia, la ley, la libertad de pensamiento, la persona humana (...) Moralmente, bajo la dictadura uno se sentía más libre en la cárcel que en la calle. Y se sentía uno más libre porque allí se vivía más cerca de la verdad”. Curiosa interpretación, teniendo en cuenta que Ocampo no estuvo detenida más que un par de días, a diferencia de muchos “bárbaros peronistas”, que durante la siguiente etapa estarían tras las rejas por años enteros, si es que no resultaban asesinados por las “fuerzas del orden”. Tuvo que publicar Osvaldo Lamborghini El niño proletario para que la metáfora de la violación fuera de una vez invertida: son ahora los niños burgueses los que, con aires de superioridad y jactancia de poder, deshonran hasta darle muerte a un pequeñito sin sustancia, sufriente, desprovisto de todo, que es lo que significa precisamente la palabra proletario. En cada representación, es la Patria la que es violada infamemente.

El pasaje que va de Echeverría a Cortázar afloja las cuerdas de la resistencia. Los agredidos ya no se oponen. O encuentran en la historia literaria imágenes de rebeldías, más cómicas que contundentes, que los saquen de la pasividad. En Los nombres cambian. La Patria es eterna, Viñas cuenta cómo Molinari, su personaje, agotado y estéril frente a la hegemonía peronista, comete la travesura de escribir con un lápiz la palabra Bárbaros en la pared de un cuartito escondido. Irrumpen, por lo menos, dos reminiscencias. Primero, la leyenda de que José Mármol habría escrito en la pared de la prisión donde estuvo detenido antes de exiliarse, un fragmento de su poema dedicado a Rosas, que reza Como hombre te perdono/Mi cárcel y cadenas… (Arturo Jaureche se ocupó de demostrar que Mármol había recibido un trato preferencial en su Manual de zonceras argentinas). La otra escena, célebre también, es la de la advertencia preliminar de Sarmiento al Facundo, donde escribe:

“A FINES del año 1840, salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Zonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: On ne tue point les idées. El Gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico, que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, '¡y bien! —dijeron—, ¿qué significa esto?...'. Significa, simplemente, que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía hacer proyectar los rayos de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile, saben si he cumplido aquella protesta”.

El recuerdo sarmientino, completamente irónico, con aires de preeminencia sobre los federales que no entienden el francés, redobla su propia comicidad al verificarse como plagio y como cita inexacta, según se resalta en Respiración artificial de Ricardo Piglia. El propio Piglia ha dicho que la literatura argentina abordó el peronismo (pero podríamos ampliar la conjetura a las multitudes argentinas en general), desde dos lugares: la paranoia (Cortázar, Martínez Estrada) y la parodia (Borges, como sucesor de Sarmiento). Más allá de la seriedad o el odio visceral con los que Borges pide fusilamientos o solicita golpes de Estado, su trato con el peronismo linda el humor. El libro que Bioy Casares escribió sobre él se encuentra repleto de ejemplos. Además del memorable los peronistas son incorregibles, Borges llegó a bromear con que Dios es peronista y relató jocosamente cuando en la década del 60 se topó con una manifestación y los allí presentes se pusieron a corear, con tono amistoso, Borges y Perón: un solo corazón.

Paranoia y parodia son respuestas posibles ante la sensación de Casa Tomada. La ciudad de Buenos Aires decidió, existencialmente, inclinarse por la primera. La paranoia es su propia parodia, infla y exagera las amenazas que se ciernen sobre ella. Todo comenzó cuando llegaron las noticias de la derrota de las tropas del Director Supremo en la batalla de Cepeda, ante las montoneras dirigidas por Estanislao López y Francisco Ramírez, entonces lugartenientes de José Gervasio Artigas. El pánico en el que se vio envuelta la Ciudad es narrado con gran belleza literaria por Vicente Fidel López en su Historia de la República Argentina, quien por aquellos días era un niño capaz de percibir la intranquilidad de su padre (el creador del himno) y su entorno. La imagen que quedará grabada para siempre, no obstante, sucede cuando invitados por Sarratea (para negociar un acuerdo secreto que perjudique a Artigas), los gauchos (“indios sucios y mal traídos”) entran a la Ciudad y atan sus caballos en la Pirámide de Mayo. Semejante visita inesperada, dice López, ofendió el orgullo local de la Ciudad, más de lo que ya estaba dañado. Lo que no supo calcular el reconocido historiador son las consecuencias psicopolíticas del acontecimiento.

Toda la literatura antiperonista interpretará el 17 de octubre y la llegada de las “hordas” a la Ciudad, a partir de esa imagen que ya tenía más de un siglo. Está presente en El examen de Cortázar y, fundamentalmente, en Sábado de Gloria, de Martínez Estrada (quien en ¿Qué es esto? había sostenido que para los habitantes de la Ciudad, el 17 de octubre se había vivido con la invasión de gentes del otro país y que, sin embargo, formaban parte del pueblo del himno, solo que no las conocíamos), relato en el que los temores de la clase media porteña giran en torno a la alianza del Ejército con las masas. Ese texto condensa hiperbólicamente lo que sería una típica pesadilla oligárquica:

“Las turbas armadas y las tropas mancomunadas desfilaban como si se tratara de una ciudad invadida por el extranjero (...) Fueron hasta el Hospital Muñiz donde estaba cautivo el coronel. Hicieron vivaques en las plazas, se lavaban los pies en las fuentes, se secaban con las banderas y comían asado. La noche fue de apoteosis. Pasearon con antorchas de diarios encendidos. Llegaron a la Plaza de Mayo donde aguardaban los caballos atados a la Pirámide (...) Se abrieron las puertas de las cárceles y de los prostíbulos y largas caravanas vinieron a engrosar las filas (..) El desorden era general. Reinaba una general batahola. Se preparaban asado sobre el césped, bebían en las mismas fuentes en que se lavaban los pies y se orinaba en los zaguanes de los médicos”.

A diferencia de otros autores, Martínez Estrada no idealiza la Ciudad de Buenos Aires. Hasta podemos afirmar que la desprecia, que considera una calamidad para el país su vigencia como Capital Federal, su constante expoliación sobre el resto de las provincias. En ese sentido, La cabeza de Goliat es categórica y demoledora. Si en Radiografía de la Pampa, cuando las migraciones internas apenas asomaban, el genial ensayista profetizaba que “la libertad verdadera, si ha de venir, llegará desde el fondo de los campos, bárbara y ciega, como la vez anterior, para barrer con la esclavitud, la servidumbre intelectual y la mentira opulenta de las ciudades vendidas”, en su libro de 1940 sobre la Ciudad de Buenos Aires el diagnóstico es todavía más terminal, en tanto reconoce en la urbe una enfermedad metafísica, un sentimiento de soledad (que Arlt, Scalabrini Ortiz o Marechal también lograron captar), que la condena al “miedo a los campos que yacen bajo el pavimento, como si de pronto pudieran surgir hordas que nos pasaran a cuchillo; como si lo que tenemos y amamos nos pudiera ser arrancado en nombre de un derecho bárbaro e inclemente. La tierra desde lejos nos transmite ese pavor. No es el de los aviones cargados de dinamita ni el de ninguna invasión violenta. Un pavor mortecino, húmedo, terrestre y antiguo que también brota al menor descuido. Una ciudad inestable y atroz reposa muda y quieta, dentro o debajo de las otras”. El Conurbano aparece como la continuación o sublimación de la pampa cuando las campañas han sido “civilizadas” o “colonizadas”.

Pero aquí debemos ser claros: existen momentos diferentes de la Ciudad en relación con su propia identidad desgarrada. En 1820, sin haber corrido demasiada sangre, Buenos Aires descubre su pavor ante lo que Ramos Mejía denominaba la inminencia de multitud. Aún comprando a sus vencedores, que vienen y se van, los porteños no consiguen olvidar que, en cualquier instante, pueden arremeter la montonera o el malón. Si el afuera es salvaje, entonces el adentro permanece inseguro, traumado. La única manera de hacer frente a esto es mediante una disposición agresiva, la conquista del desierto. Desde la década del 20, luego de la anarquía que horrorizó a los aristócratas, Buenos Aires intenta expandir sus fronteras. La guerra de policía que Mitre y Sarmiento lanzan sobre los caudillos federales y sus montoneras pertenece a la misma hipótesis. Con la campaña de Roca, se pretende haber acabado con el peligro. Grave error. Lentamente, a través de barcos, ferrocarriles o “a pata”, el peligro se vuelve a reanudar.

El segundo momento de la dialéctica del terror es la ocupación, no ya la invasión. Eso significa que los bárbaros están entre nosotros, aunque son claramente identificables. Las élites porteñas sintieron la ciudad ocupada, tomada, en dos oportunidades (puede que tres, con Lugones, Miguel Cané y la Ley de Residencia). Primero, con Rosas, como se describe en Amalia de José Mármol, que inaugura el género novelístico en el país. Los unitarios tienen que moverse con discreción y sigilo, no pueden confiar en casi nadie, porque la delación o las denuncias anónimas son moneda corriente. La Mazorca puede ingresar en sus casas cuando menos se la espera. De ahí la necesidad de exiliarse o, como practica el protagonista Daniel Bello, infiltrarse en las filas enemigas, para causar el desorden a la espera de la salvación que viene de las provincias recuperadas por el partido unitario. Se trata, sin embargo, de una ocupación débil, en la medida que la plebe que es la base popular del rosismo es oriunda de Buenos Aires, solo que no era tenida en cuenta por quienes gobernaban.

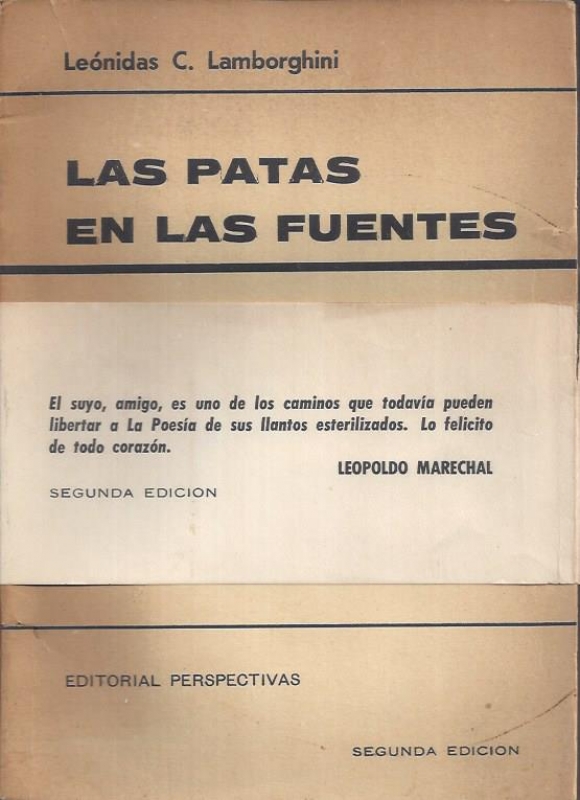

La verdadera ocupación ocurre con el peronismo, con el aluvión zoológico, con la invasión de cabecitas negras, de descamisados, que llegan para quedarse. Entonces gana terreno la literatura de Cortázar, que es una literatura de la incomodidad, de la alienación, de la pérdida de lo propio, de la resignación y el asco, al fin y al cabo. Pero el gorilismo duro no se autodestierra sin pena ni gloria; se subleva, desencajado. Solo porque la derecha, paranoica y obsesiva, considera que la ciudad es una ciudad ocupada, se les puede ocurrir el delirio de bombardear a su pueblo, en un hecho inédito y vergonzoso en la historia. Con la proscripción del peronismo, la Revolución Fusiladora hará como si todo eso que detesta no existiera; lo devolverá, sin éxito, a la invisibilidad. Contra sus propósitos, la proscripción genera la antinomia dantesca o miltoniana entre un paraíso perdido y un infierno presente. Del exilio forzado deriva la expectativa de retorno. La resistencia es demasiado molecular para ser aplastada. En la primera, Hernández escribe el Martín Fierro. En la segunda, Leónidas Lamborghini nos regala Las patas en las fuentes. Los que sufren sueñan con Perón. Mientras celebraba el golpe, Ernesto Sábato observa dos indias con los ojos empapados de lágrimas, hasta el punto de que “grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizadas en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta”. Sobre el 17 de octubre de 1955, Bioy Casares escribe que “muchos peronistas esperaban la vuelta de Perón. Se dijo que iba a llegar en avión o que iba a descender en paracaídas, en la plaza de Mayo: a las cinco de la tarde había gente mirando el cielo. Al respecto, Borges me cuenta el cuento, harto conmovedor, de una cocinera peronista que dijo tristemente: 'Siquiera lo hubieran mostrado un rato'”. El nuevo gobierno, pese a ello, acelera sin freno. Admiten que la revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero.

Los hijos, sin embargo, tienen otros planes, sobre todo los de las familias antiperonistas de clase media. El nombre prohibido, el del tirano prófugo, cautiva las rebeldías nacientes. De la ocupación (los usurpadores son ahora los gorilas) se pasa a la subversión. Esto es: un futuro abogado, médico o ingeniero puede convertirse, de repente, en un soldado montonero. Antaño, la oligarquía se refugiaba en la familia o el linaje. Promediando los 60, no es capaz de asegurar su propia descendencia. La elección de Montoneros como símbolo del peronismo en armas es propicia y elocuente. Significa lo siguiente: la barbarie, erradicada de los campos (salvo por los famosos bandidos rurales), se diseminó en la ciudad, pero ya no saben dónde puede nacer y contagiar su insurgencia. La derecha, por ende, está obligada a cambiar de estrategia. No le sirve la conquista, como en tiempos de Mitre y Roca, porque no hay un espacio (afuera de la civilización) en el que poder atacar a los salvajes que atentan contra los principios de la civilización occidental y cristiana. Tampoco es útil bombardear ni proscribir, porque los subversivos se mueven y reproducen en las sombras, se reúnen en catacumbas, no están en la superficie. Operan en pequeñas células (la literatura ha registrado, en distintos momentos, esta modalidad: de Los siete locos a Megafón, de Punctum a Canción de la Desconfianza). Hay que buscarlos, rastrearlos, perseguirlos y exterminarlos a través de otros, con las tácticas de contrainsurgencia establecidas por la Doctrina de Seguridad Nacional, con el Terrorismo de Estado. Si cualquiera puede devenir-montonero, cualquiera es peligroso, cualquiera puede manejar valiosa información, cualquiera se encuentra disponible para su reclutamiento en los contingentes revolucionarios. De ahí los secuestros y torturas (para desmoralizar y deshumanizar), las desapariciones (para ocultar los crímenes pero sobre todo para que falte el cuerpo que, en su sepultura, asume la imagen del mártir; omitieron que Cristo fue el primer desaparecido), los robos de bebés (porque está en juego el largo plazo y los subversivos pueden volver a organizarse en algunas décadas). Para respirar aliviada, la Ciudad se sumerge en el mayor de los escalofríos.

La historia de la Ciudad de Buenos Aires confirma que, en su necesidad de oposiciones firmes, la civilización ha interiorizado a la barbarie, se revela ella misma como bárbara. Gauchos, indios, inmigrantes de segunda, cabecitas negras, militantes revolucionarios, piqueteros, kirchneristas… son vistos como enemigos teológicos, que ponen en riesgo la autopercepción que la Ciudad tiene de sí. Pero la violencia siempre se ha anticipado a la violencia que se teme. O, dicho al revés, la violencia de los sectores populares fue hasta el momento reactiva, una respuesta inevitable a la violencia de los opresores. Queriendo evadir su destino sudamericano, la literatura porteña no hizo más que asumirlo, con sus icónicas peleas a cuchillo (que expresan, para Borges, el mito nacional), con sus payadas bilaterales o colectivas (de Fierro y el Moreno a los grandes estadios de fútbol o la actual música urbana), con sus honores ultrajados y sus ajusticiamientos primitivos, con sus fijaciones con el sur, con su exploración de los márgenes, de lo suburbano. Con su seducción por la barbarie, al compás de Mansilla. Cuando Bioy Casares le dijo a Borges que Hernández “extrañaba a Rosas y preparaba el peronismo”, el mágico cuentista respondió, como también haría en un prólogo de 1974, que “el día que el país eligió Martín Fierro en lugar del Facundo para libro nacional, eligió la barbarie”, es decir, el gauchiperonismo. Resulta, sin embargo, que el mismo Sarmiento había elegido el Martín Fierro antes de que fuera escrito y tal vez por eso Paul Groussac lo calificó de montonero. Puede que para que Buenos Aires se despierte de su sueño dogmático, que es una terrible pesadilla; para que se cure de la enfermedad metafísica que la aqueja desde el comienzo y la condena al ostracismo de sus propias posibilidades, debamos experimentar cruces políticamente incorrectos, entre Sarmiento y Marechal o Walsh, entre Echeverría o Borges y Perón, entre Macedonio Fernández y Cristina… Entonces concluiremos que las genealogías patricias son a su vez bastardas, como en Marta Riquelme de Martínez Estrada, y que la casa corresponde compartirla también con el sexto, parafraseando un bellísimo relato de Kafka, intitulado Comunidad.