'somos de una tierra-se dice/que es la cuna de las profecías-se dice/que lleva la luz y la sabiduría del mundo-se dice/teníamos llanuras y montañas/casas y bienes/teníamos jardines-y habíamos exportado naranjas/un día nos despertamos/y nos vimos convertidos en ¡objetos de exportación!/y nos dispersamos a los cuatro vientos/sobre las orillas del Nilo y del Jordán, nos encontrarás/en el Líbano, nos encontrarás/en los bordes del Éufrates (...) y si-de la triste luna de Dios-/una voz te llega… podrás decir/esos son 'refugiados''.

Samih al-Qassim

Acá se puede leer la primera entrega de la nota.

Crónica de una tragedia anunciada

Por mucho que lo que prevalezca sea una cruda realpolitik-cínica e insensible para con la triste realidad de los oprimidos-, combinada con el fanatismo religioso de los sectores que quieren quedarse con Cisjordania (“Judea y Samaria”, en la lengua bíblica que utilizan) existe en el fondo una profunda culpa, que se manifiesta en el grito de miles de judíos de todo el mundo que se niegan a que la limpieza étnica que el gobierno de Netananyu plantea realizar en Gaza se cometa en su nombre. Hoy lo problemático no es solo la pérdida irreparable de vidas humanas inocentes que está aconteciendo sin tregua-desde los pogromos a sangre fría y banalizados por los terroristas de Hamás hasta los crímenes de guerra que viene orquestando sin piedad la ultraderecha israelí en su supuesta 'cruzada contra el mal'- sino la manera en que se compromete, dramáticamente, un legado, una historia, una cultura. En lugar de honrar la memoria de las víctimas, el Estado de Israel se ha convertido, como reconoció José Saramago, en un rentista del Holocausto. Cualquiera que emita la menor crítica a su lógica colonialista es acusado en un abrir y cerrar de ojos de nazi y de negacionista. Como escribió Az-Zayyad: 'Quien despoja a los demás/vive/todo el tiempo/en el terror'.

Lo que no significa que toda crítica a Israel resulte válida o que toda postura antisionista se encuentre libre de antisemitismo. Jacques Derrida, un declarado opositor a la política exterior y colonial israelí, sostenía que había que mantenerse vigilantes frente a la posibilidad de que reflotaran las expresiones de odio y los deseos de exterminio. A veces se trata a Israel con parámetros que no se utilizan para juzgar a ningún otro Estado. Si es verdad que la derecha sionista se recuesta en un doble estándar según el cual sólo importan las vidas judías, mientras las palestinas no existen, un sesgo ideológico similar se observa en el campo progresista, en el que muchos referentes ni siquiera condenaron el ataque de Hamás. El Frente de Izquierda, en Argentina, decidió marchar a la Embajada de Israel antes de que ese país tomara represalias, como si no tuviera derecho a reaccionar ante la flagrante violación que había sufrido en su territorio, con más de 1300 personas asesinadas de modo despiadado y centenares de secuestrados. He llegado a leer a partidarios de la causa palestina postular que hay una “conspiración mundial sionista”, al estilo de los Protocolos de los Sabios de Sión, insumo “filosófico” del genocidio nazi y que todavía se distribuía en el mundo árabe en tiempos de Nasser (igual que Mein Kampf se sigue leyendo en muchos de sus países), que pareció no enterarse que el texto había sido una falsificación llevada a cabo por la policía zarista para justificar los pogromos que sufrieron los judíos hasta que la revolución rusa los interrumpió (hay un bellísimo cuento de Andrei Platonov, Alterké, que narra justamente cómo la llegada del Ejército Rojo salva a un pobre niño que estaba recibiendo una paliza), experiencia que la mayoría de los dirigentes sionistas conocían de cerca por proceder de esa región hostil.

El antisemitismo es un arma que no se debe subestimar. Entre los motivos que estilaron los agentes financiados y articulados por la CIA para orquestar el golpe contra Mossadegh en Irán, estaba el de una supuesta ascendencia judía (lo mismo se usó para desprestigiar a Trotsky en Rusia). Este retorno del léxico de la conspiración, además de ser una estupidez (que no quita que los intereses israelíes ejerzan lobby en otros países, sobre todo Estados Unidos), es una idea peligrosa. El terrorismo siempre se movió fijado por abstracciones, como enseña muy bien El agente secreto de Conrad. Es la abstracción la que explica el pasaje del odio medieval contra los judíos (cuyas razones principales eran de orden teológico, sobre todo la acusación de ser deicidas o el hecho de que perseveraran en su fe en lugar de convertirse al cristianismo) al antisemitismo moderno, que, como observó con claridad Hannah Arendt, transforma al judío en el judío. El enunciado característico de todo antisemitismo consiste en afirmar que “los judíos son X porque son judíos”. Tal vez por eso Edward Said manifestó en la introducción a Orientalismo, su obra magna, que “he acabado escribiendo una historia vinculada de manera secreta y misteriosa al antisemitismo occidental. Este antisemitismo y el orientalismo en su rama islámica se parecen mucho; esto es una verdad histórica, cultural y política con una ironía implícita que cualquier palestino captará inmediatamente”. La obsesión con los árabes en particular y con el Islam en general desde 1973 habla por sí sola. “Estos árabes, no obstante, eran claramente ‘semitas’: sus agudas narices de gancho y su malvada sonrisa bajo el bigote recordaban a una población no semita que los ‘semitas’ estaban detrás de ‘todos’ nuestros problemas.

En este caso, el problema era principalmente la escasez de petróleo. El ánimo popular antisemita se transfirió suavemente del judío al árabe, ya que la figura era más o menos la misma”. Gran parte del trabajo cultural del sionismo se basó en occidentalizar a los judíos en su relación con Oriente. Como otros europeos, se volvieron pioneros que llevaban el progreso a tierras lejanas y desérticas, aventureros curiosos o personas insatisfechas en búsqueda de la redención. Los árabes, en cambio, se transformaron para Israel (y para los países occidentales durante los procesos de descolonización y, en la actualidad, dadas las grandes migraciones que acontecen por la crisis de los refugiados) lo que los judíos siempre fueron (y no dejaron de ser) para Occidente: el elemento perturbador e inasimilable que se utiliza como chivo expiatorio para explicar el antagonismo que divide a la sociedad, o por qué la sociedad no cierra armónicamente.

Aun cuando el antisionismo se constituyó como una bandera histórica de la lucha emancipatoria de los palestinos, ese antisionismo se ha moderado con el tiempo-en el caso de la OLP, no de Hamás, cuyas declaraciones de hace algunos años dejaron de ser creíbles-, al respetar el derecho del Estado de Israel a existir. Un fuerte crítico del rumbo tomado por el Estado de Israel como Leibowitz reconocía en 1974 que cuando se hizo sionista el sionismo significaba para él “esforzarse por liberar a los judíos de ser gobernados por los gentiles”. Radicalizar la crítica antisionista conduce a una situación inviable desde el punto de vista práctico y a posiciones hipócritas en el plano teórico, a menos que entendamos como lo hace Said en La cuestión palestina, que “criticar hoy el sionismo, pues, es criticar no tanto una idea o una teoría como más bien un muro de negaciones”. Para el debate coyuntural actual, preferimos recuperar las nociones de antifascismo y antiimperialismo. Hasta un sionista de toda la vida como Gerschom Scholem admitía con tristeza que “hay fascismo dentro del sionismo”. Pero de ninguna manera el sionismo es en esencia fascista. Para Scholem siempre resonó en la búsqueda sionista el versículo bíblico que dice “seréis para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo”. Donde hay una idea que se propone mejorar a los seres humanos, se puede traicionar esa idea, se puede perder la brújula (y pasar del universalismo a la etnocracia), mas no ser por naturaleza fascista, porque el fascismo, como entendió Badiou, es sin idea. Gran parte del problema de la corrupción de Israel se debe a la eliminación de los límites entre el plano religioso-mesiánico y la realidad histórico-política. “Confundir ambas cosas tiene consecuencias catastróficas”, como percibió Scholem.

En lo que nos concierne, que un argentino diga que Israel “no debería estar ahí” (y por eso tiene que resignar sus pretensiones), ya que los colonos judíos han usurpado sistemáticamente tierras en manos de árabes, tendríamos que empezar por asumir que vivimos bajo las leyes de un Estado que se ha consolidado partiendo de la expulsión y la matanza de los pueblos originarios. Sin embargo, dudo que algún antisionista cuestione el derecho del Estado Argentino a existir o se la pase tildándolo de “genocida” por los crímenes de lesa humanidad que cometió en la última dictadura. Nada de lo cual disminuye la legitimidad de las reivindicaciones palestinas. Simplemente es bueno recordar que todos tenemos nuestros propios palestinos debajo de la alfombra. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra.

No deja de ser paradójico que los israelíes recriminen a los palestinos emplear la violencia para defenderse, resistir o dirimir un conflicto territorial y, al mismo tiempo, hayan nutrido la historiografía oficial de su Estado con la memoria de grandes rebeliones, como el levantamiento de los macabeos, la guerra judía contra Roma que relata Flavio Josefo, la revuelta de Bar Kojba (en la que el judío polaco David Yosef Green se inspiró para modificar su nombre a David Ben-Gurión) o la del gueto de Varsovia contra los nazis. Entre sus héroes y mártires aparecen los zelotes, fanáticos nacionalistas que tomaron las armas para salvar Judea de la ambición romana. La sublevación, como se sabe, concluyó con la destrucción del segundo Templo. Durante esa terrible contienda, en la que los moderados cuestionaron a los extremistas por irresponsables, surgieron sectas que promovían el suicidio para no caer en manos romanas.

La conmovedora leyenda de Masada sigue resonando. Pero si hubiesen existido los medios tecnológicos para concretar un suicidio combinado con la masacre de otros, quizá Israel descubra en sus antepasados oprimidos el linaje que, irónicamente, conduce al terrorismo islámico y “nihilista”. En el mito de aquellos guerreros fundó (o más bien “resucitó”) Menájem Beguín la figura del “Judío Combatiente”, “un nuevo ejemplar de ser humano, un tipo completamente desconocido en el mundo durante más de dieciocho siglos”. Su libro La Rebelión es el testimonio más estremecedor y honesto de la violencia desplegada por el fascismo israelí en la llamada “guerra de independencia”, en nombre del “derecho natural y eterno” a Eretz Israel y movilizada por el odio que desatan la desposesión y el olvido. Beguín se desempeñó en la década del 40 como jefe de la organización terrorista Irgún, encuadrada en el sionismo revisionista de Zeev Jabotinsky y famosa por cometer toda clase de atentados contra la población árabe de Palestina (siendo la matanza de Deir Yassin su más triste “logro”) pero también contra los británicos (el caso más emblemático es la voladura del Hotel Rey David, donde funcionaba la sede del Mandato y que fue una represalia por las miles de detenciones a dirigentes sionistas que los ingleses realizaron durante la Operación Agatha, conocida por los judíos como Sábado Negro) y que, una vez disuelta, vería confluir sus restos en el partido ultraderechista Herut (“Libertad”, que Hannah Arendt acusó de predicar “una mezcla de ultranacionalismo, misticismo religioso y superioridad racial”), que más tarde sería la base de Likud, la actual coalición gobernante en el Estado de Israel, hegemónica desde los 80. Estos escuadrones de ultraderecha, que sembraron el terror y empujaron a los palestinos al exilio, destruyendo sus hogares y apropiándose de sus tierras, con fusilamientos y violaciones de por medio, apenas fueron repudiados por los principales dirigentes sionistas, y los responsables de semejantes atrocidades, retomando muchos la simbología fascista, por supuesto que no recibieron ninguna condena. Al contrario: el ejemplo de Beguín demuestra que se podía ser terrorista en 1948, primer ministro en 1977 y Premio Nóbel de la Paz, por las negociaciones con el presidente de Egipto, un año después.

Su caso resume perfectamente la regresión de Israel hacia una peligrosa “teocracia”, donde los rabinos ultraortodoxos son la voz cantante y los violentos colonos se creen con derecho a hacer lo que quieran con los palestinos y a disponer del Ejército para sus propios fines (apoyados con más o menos disimulo por los gobiernos de turno). Contra esta fusión de la religión y el Estado advirtió a su tiempo Leibowitz, al recordar que por la Torá se habían emprendido guerras y rebeliones contra la dominación del Estado. En el moderno Israel, en cambio, ni los religiosos luchaban por la Torá ni los laicos por los derechos civiles y los valores del humanismo, sino que todos luchan por el Estado. Se conformó entonces, siempre siguiendo a Leibowitz, una coalición clerical-ateísta en un Estado de trasfondo secular que, sin embargo, necesita presentarse y actuar como un Estado religioso, en una atmósfera de mentiras, profanación e hipocresía, donde la religión no es más que un “servicio departamental del gobierno secular”. “Santidad sólo existe en guardar la Torá y observar las Mitzvot”, pero resulta que quienes gobiernan el país ven lo santo en la construcción del Gran Israel, como si se tratase de un mandamiento bíblico. Hannah Arendt enunció su preocupación por el hecho de que “la mayoría del pueblo judío piensa que los acontecimientos de los últimos años tienen más que ver con la destrucción del Templo el año 70 d.C. y con los anhelos mesiánicos de los dos mil años de la diáspora que con la decisión de las Naciones Unidas de 1947, la Declaración Balfour de 1917 o incluso con los cincuenta años de estancia como pioneros en Palestina”.

Pero el Estado de Israel, en tanto acontecimiento político-histórico, no tiene para la verdadera ortodoxia un significado religioso que esté relacionado con la próxima llegada del Mesías, así como tampoco tiene para el Derecho Internacional importancia lo que pasó milenios atrás. Por lo tanto, cualquier conquista o expansión nacional en nombre de Dios es inadmisible desde el punto de vista de la religión judía e ilegal desde el punto de vista jurídico. Rodolfo Walsh ironizaba con que, si se tomaban como parámetro los títulos de propiedad que Israel se adjudicaba tener sobre Palestina, entonces “el Sha de Irán podría alegar títulos análogos fundado en la invasión persa del siglo VI antes de Cristo, la Junta Militar griega podría recordar que Alejandro ocupó Palestina el año 331, Paulo VI acordarse de que en el año 1099 los cruzados católicos fundaron el reino de Jerusalén. Los propios historiadores árabes han señalado burlonamente que los caanitas que ocuparon Palestina antes que los hebreos, venían de la península arábiga y eran, en consecuencia, 'árabes'”.

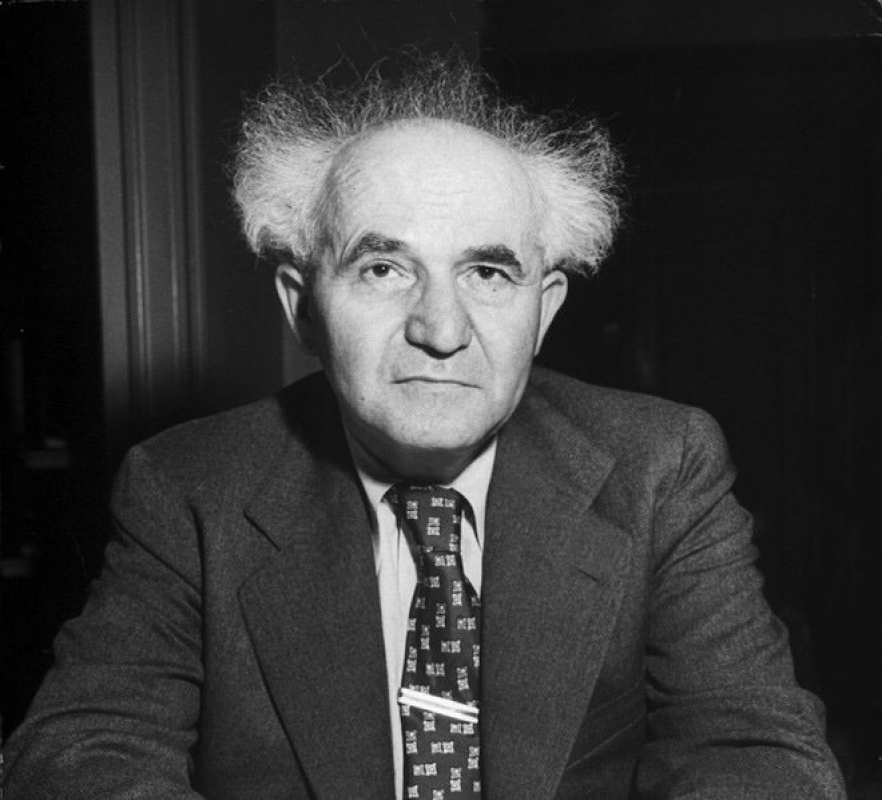

Ben Gurión, figura clave del sionismo.

Ben Gurión, figura clave del sionismo.

Ahora bien, cuando Ben Gurion creó la Haganá, lo hizo con fines meramente defensivos, bajo la política de la havlagá o auto-contención. La idea era que los pioneros judíos, que venían siguiendo la metodología del “sionismo práctico” de Weizmann (bajo el lema “otro donum, otra cabra”), no respondieran a las provocaciones de los árabes, en un clima de levantamiento frente a las autoridades británicas que tenía a los sionistas y a la creciente inmigración (producto de lo que estaba sucediendo en Europa) como principal objetivo. En su correspondencia con Walter Benjamin, Gerschom Scholem apostaba por que los judíos no perdieran los nervios, “que es lo que persiguen muchos actos de terror y sabotaje exacerbantes”, aunque describe en junio de 1936 una “amarga atmósfera”, con Jerusalén viviendo bajo estado de excepción y toque de queda. El malestar de los palestinos se había profundizado cuando se conoció la intención (lejana pero manifiesta) de establecer un Estado judío en Palestina, con lo cual el arribo de nuevos inmigrantes empezó a ser visto como una amenaza, que a la larga se demostró más que verosimil (un poema de Samih al Qassim dice: 'aprendí/durante siglos/a no cerrar la puerta ante los huéspedes/pero un día/abrí los ojos/y he visto mis cosechas robadas/ahorcada la compañera de mi vida/y sobre las espaldas de mi hijo/surcos de heridas/entonces reconocí la traición de mis huéspedes/sembré mi umbral con minas y cuchillos/y juré en nombre de las cicatrices/que ningún huésped franquearía mi umbral/en el siglo veinte'). Esto iba de la mano del deterioro de las condiciones de vida, a raíz de que la dinámica de colonización agrícola de los sionistas se basaba en la expulsión (entonces no por las armas, sino por relaciones capitalistas ancladas en un criterio étnico y religioso) de numerosos campesinos. Las leyes que regulaban la propiedad de la tierra en tiempos de la dominación otomana permanecieron con cierta vigencia luego de que los británicos se hicieron cargo de la zona. Para garantizar tierras a los colonos, la Agencia Judía se las compraba a los terratenientes que habían recibido del sultán los títulos de propiedad, muchos de los cuales ni siquiera residían en Palestina. Una vez que se conformaban los asentamientos judíos, los árabes perdían sus puestos de trabajo y tenían que marcharse, porque no les estaba permitido integrarse en los kibuts.

A partir de 1920, cuando también había quedado claro que la promesa de un gran Estado árabe ofrecida por Inglaterra a cambio de la colaboración en la guerra contra los turcos (campaña que relata el famoso “Lawrence de Arabia” y en la que se buscaba, desde el punto de vista árabe, “un gobierno que hable nuestra propia lengua y que nos deje vivir en paz”) no se haría realidad, en tanto le vendían a los judíos un paquete distinto e incompatible con el suyo, los árabes palestinos incrementaron los niveles de tensión con sus vecinos sionistas y las autoridades coloniales que se habían instalado por la fuerza en los centros urbanos. En las pocas descripciones que en Los siete pilares de la sabiduría Lawrence hace de Palestina y las relaciones entre árabes y colonos judíos, se ventila en términos generales una convivencia pacífica, a pesar de que la tolerancia fuera mayor en Galilea que en Judea (en Jerusalén, al parecer, los judíos eran más “intratables” que los de la época romana, mientras que “en torno a ellos pululaban sus enemigos, los hoscos campesinos palestinos, más estúpidos que los pequeños propietarios de la Siria septentrional, tan materialistas como los egipcios, y arruinados”). Las cosas cambiaron con la Declaración Balfour (que, de todas formas, no impidió negociaciones secretas entre dirigentes sionistas y árabes). Con el correr de los años, la violencia entre las tres partes involucradas fue escalando. Todos desconfiaban de todos. Hubo pogromos bestiales contra los judíos, como la masacre de Hebrón (entre varias otras), así como fuertes represiones para disciplinar a los árabes, que incluyeron la reclusión en campos de concentración como método de castigo.

Es en ese marco que Ben-Gurión se inclina por la vía de la autodefensa (para no perjudicar la causa judía), a diferencia de otros referentes sionistas que promueven un apoyo casi total a los británicos (Weizmann) o una intransigencia desinhibida (Beguin). Dicha estrategia duró hasta la revuelta árabe de 1936 y, sobre todo, cuando el hostigamiento contra los judíos se vio acompañado por la publicación del “Libro Blanco”, a partir del cual Inglaterra empezó a poner grandes trabas a la llegada de nuevos judíos a Palestina, justo en el peor momento de la persecución en Europa. Ya en agosto de 1936 Scholem le comentaba a Benjamin que si bien, hasta el momento, los judíos habían evitado responder al terror con contraterror, no estaba seguro de que las cosas siguieran así. Sostenía que, a pesar de los atentados que se sufrían en las ciudades, en el campo se libraban feroces batallas entre el ejército, los partisanos árabes y los colonos judíos que defendían sus tierras. A su juicio, el problema central era la “política vacilante” de los ingleses, que, aspirando a un “milagro diplomático”, querían conformar a todo el mundo y no complacían a nadie. Las dificultades para reestablecer el orden público llevaron a los judíos a una situación de terrible ansiedad, porque si por razones políticas no estaban desahogando su furia, la inhibición de la misma sería letal en el futuro. Scholem no se equivocó. Fue entonces que tanto judíos como árabes comenzaron a adoptar posiciones maximalistas de 'todo o nada', porque si bien el 'Libro Blanco' fue una concesión a los árabes para apaciguar la revuelta, estos no quedaron satisfechos. El Libro Blanco fue una consecuencia del fracaso de la Comisión Peel y su recomendación de partición, que propuso un 17% de la tierra para los judíos. El proyecto fue tratado en el XX Congreso Sionista y el criterio de los líderes mayoritarios, Ben-Gurión y Weizmann, fue aceptar la oferta entendiendo que se les presentaba una oportunidad histórica, aunque es probable que lo tomaran como una base mínima a ser ampliada en futuras negociaciones. El Alto Comité Árabe, por el contrario, manifestó su total oposición, por lo que el Mandato Británico tuvo que continuar una década más, en un escenario de grave inestabilidad, porque sumó, al rechazo árabe, la desesperación judía. Basta recordar la icónica frase de Weizmann ante la Comisión Peel, que definió a los judíos europeos como personas “para las que el mundo se divide en lugares donde no pueden vivir y lugares donde no pueden entrar”. El fallido intento de la Comisión Peel por lograr una partición tampoco obtuvo un saldo positivo en el informe de su sucesora, la Comisión Woodhead. Finalmente, las mesas negociadoras de la Conferencia de Londres en 1939 no llegaron a buen puerto (los árabes no querían discutir con la delegación judía, debido a que boicoteaban y no reconocían a la Agencia Judía, liderada entonces por Ben-Gurión) y, frente al recrudecimiento de la guerra civil, el gobierno británico optó por la solución unilateral del Libro Blanco.

Todo esto no solo alteró la perspectiva de Haganá, que era la organización paramilitar más importante dentro de la comunidad, sino que le dio un mayor protagonismo a Irgún, de perfil bastante más agresivo. Los atentados terroristas se volvieron moneda corriente, mientras se activaban canales clandestinos para promover la inmigración ilegal, muchas veces frustrada por los británicos (el desastre ocurrido con los barcos Patria y Struma resume el desasosiego de los judíos y la insensibilidad de quienes gobernaban Palestina). Con el nuevo panorama y ante la tragedia que se estaba viviendo en Europa, los sionistas pasaron de “conformarse con un pedazo de tierra” a reclamar toda Palestina (convirtiendo a la mayoría árabe en una minoría), en la Conferencia de Biltmore. Existen, sin embargo, contadas excepciones, que en medio del ardor y la vehemencia bélica de aquellos años de plomo, proponían una solución binacional y pacífica para el problema palestino-israelí. En julio de 1937, Scholem informaba a Benjamin que había grandes divisiones respecto a la posibilidad de un Estado judío y fijaba su posición personal en torno a un “condominio judeo-árabe en toda Palestina”. Pero tal vez el caso más emblemático sea el de J. L. Magnes, quien sostuvo que había sólo dos alternativas: cooperación o guerra. Ante el evidente fracaso de su proyecto, advirtió en octubre de 1948 que

“Es lamentable que los mismos hombres que podrían señalar la tragedia de los desplazados judíos como el principal argumento en favor de la inmigración en masa a Palestina hayan de estar ahora dispuestos, por lo que el mundo conoce, a contribuir a la creación de una nueva categoría de desplazados en Tierra Santa”.

La conciencia de la generación de Ben-Gurión era la de ser los últimos judíos. No les estaba permitida la tibieza. El asimilacionismo que habían dejado atrás, ahora era muerte y desolación. El padre fundador del Estado de Israel era un político pragmático, que carecía de los delirios expansionistas de Beguin pero al que no le temblaba el pulso al hacer un giro de 180º en sus pretensiones. Si no puede adjudicársele una responsabilidad directa por los crímenes vengativos y terroristas de Irgún contra personas desarmadas e indefensas, sí fue fundamental para diseñar el plan de evacuación mediante el cual las milicias judías desalojaron ciudades enteras en toda la costa occidental, donde vivían decenas de miles de árabes, que terminaron en el exilio. En Salvar la patria judía, Hannah Arendt definió estos acontecimientos como “los más sombríos de toda la guerra árabe-judía”. En otro artículo, ¿Paz o armisticio en Oriente Próximo?, reconoció que si hubiese existido una economía común en Palestina entre judíos y árabes y no una política de segregación, con falta de voluntad para cooperar, la evacuación hubiese resultado imposible. Pero los judíos se sentían amenazados por los árabes y reaccionaron de una forma completamente desmesurada, como si estuviesen entre la espada y la pared, en una disyuntiva de vida o muerte. El deseo de Ben-Gurión de construir un Israel fuerte que se hiciera respetar coincidía con una crítica de las democracias liberales del periodo de entreguerras, que jactándose de ser tolerantes, asépticas y netruales en materia religiosa, no pudieron proteger a los judíos de la barbarie antisemita.

En el prólogo a la edición inglesa a su libro juvenil sobre Spinoza, Leo Strauss analizó con mucha precisión la ineptitud de la República de Weimar para tomar decisiones de fondo que la pusieran a salvo del acecho de sus enemigos, que eran también los enemigos de los judíos. En el mismo contexto, un demócrata converso como Thomas Mann sostuvo que había que rebelarse contra la “derrota moral de nuestro tiempo”, poniéndose en el lugar de la Iglesia militante y no en la comodidad de la Iglesia triunfante. “Hoy es preciso una democracia militante, que renuncie a dudar de sí, consciente de lo que quiere, a saber, la victoria, una victoria destinada a hacer triunfar la moral sobre la barbarie”. La tolerancia con los intolerantes fue una debilidad que Israel no se permitió. Casualidad o no, en los debates constitucionales que quedaron a mitad de camino (debido a la oposición de los judíos ortodoxos, quienes consideraban que la única norma que podía seguir Israel era la Torá y el resto de los textos canónicos) y resolvieron una dinámica de “leyes fundamentales” que continúa hasta hoy (y que incluyó, en el año 2018, la polémica “Ley de Nacionalidad”, que define formalmente a Israel como el Estado del pueblo judío), el autor que aparecía como fuente secreta de los proyectos era el mismísimo Carl Schmitt, que se había ganado el mote de “jurista del Tercer Reich”. Desde muy temprano Israel entendió que para sobrevivir tenía que entregarse a una decisión de tipo amigo-enemigo. Fue lo que celebró el ya mencionado Strauss, en una carta a Scholem luego de la victoria del 67, en la que rechazaba la moderación que se exigía desde la izquierda y se mostraba partidario de una “inteligente política no moral” para dirimir el conflicto con los árabes y hacer que se la piensen dos veces antes de intimidar a Israel. La idea de democracia que tiene Israel, de hecho, no es la típica democracia liberal de Occidente, sino una democracia “a la Carl Schmitt”, inspirada por su Teoría de la Constitución, que según sabemos por un testimonio de Jacob Taubes, fue un libro consultado en la época fundacional del Estado. Se trata de una democracia anclada en la homogeneidad social y no en el respeto pluralista por las diferencias. Sammy Smooha, sociólogo de la Universidad de Haifa, la calificó de democracia étnica. La oposición a los árabes, como población hostil dentro y fuera de Israel, es una de sus principales bases constitutivas.

Israel siempre se defendió con guerras relámpagos. La primera de ellas, que lo consolidaron como un Estado independiente, dejó el 78% de Palestina en su poder., con una población que no superaba entonces el 37% Es fácil hoy, por las tristes consecuencias de la Nakba, acusar a Israel de haber expulsado a los palestinos y de falsificar la historia por culpar a los dirigentes árabes de convocar a la población a abandonar sus hogares. No caben dudas de que la mayoría huyó despavorida, por oleadas (la primera, por lo que se sabe, fue de sectores económicamente acomodados), ante las noticias de masacres que se estaban cometiendo en la guerra. Sin embargo, sería muy hipócrita no preguntarse qué hubieran hecho los árabes, que reunieron tropas de diferentes países de la región para invadir Palestina el día de vencimiento del Mandato Británico, un 15 de mayo de 1948 (el 14 Ben-Gurión había declarado la independencia de Israel, pero las operaciones militares ya se venían realizando desde tiempo antes, sobre todo para despejar el camino a Jerusalén, que estaba siendo bloqueada).

En caso de vencer, no hubiesen sido muy condescendientes con los judíos. De hecho, la Legión Árabe no estuvo exenta de matanzas al estilo de Deir Yassin, como es el caso de Kfar Etzion. Que luego Israel no asumiera la magnanimidad de los nobles vencedores y pensara cómo diseñar una paz duradera, es otra historia. En el curso de la guerra civil los judíos no fueron más brutales e intolerantes que los árabes (palestinos y de otros países), que en muy pocas ocasiones estuvieron dispuestos a lograr una solución conjunta. De hecho, hasta 1929 Ben-Gurión, inspirado por las ideas del marxista Ben Borojov, era partidario de la convivencia entre ambos pueblos, hasta que advirtió que sin dureza y espíritu combativo la permanencia de los judíos en Palestina corría serio peligro.

Por supuesto que la intransigencia de las dos partes y la impotencia de los británicos para moderar el conflicto resultaban catastróficamente perjudiciales a largo plazo. Ideal hubiese sido, ante la falta de un acuerdo de partición (la irresponsabilidad de la ONU fue declararla con los británicos en retirada, sin que nadie se hiciera cargo de mantener el orden y cumplir la resolución), que se apostara por el binacionalismo. Pero fue una visión de soñadores como Buber, Arendt o Magnes, que tenía poco sustento en la realidad. Los ultrasionistas no querían saber nada al respecto y tampoco los palestinos, que consideraban a los judíos invasores, como retrata un contundente poema de Al Qassim: 'Se dice que sólo se ocupaban del cielo/que no eran invasores como todos los invasores'. En el mejor de los casos, querían un Estado árabe respetando los derechos de los judíos como minoría, una idea que después de Auschwitz no tenía ningún asidero. En el peor, les pedían que se fueran a hacer su Estado en otro lugar. Nadie en Occidente, por supuesto, hubiese ofrecido a los judíos realizar el proyecto sionista en su tierra y, de todas formas, para esa altura se había vuelto completamente inviable, porque la decisión sionista era Palestina o nada.

Como cuenta Ezequiel Kopel en uno de sus libros, en la cumbre entre Roosevelt y el rey de Arabia Saudita, Ibn Saud, este último le dijo: “dele a los judíos y sus descendientes las tierras y las casas de sus opresores, los alemanes. Haga que el enemigo y opresor pague. Así es como nosotros, los árabes, hacemos la guerra”. Frente a la escasez de opciones y voluntad, todo siguió como estaba y el desastre no tardó en consumarse.

Aun así, Ben-Gurión todavía mantenía un aspecto contemplativo y sereno (fue el ejemplo que quiso dar cuando, terminado su mandato inicial como primer ministro, se retiró al desierto de Néguev por un año, en busca de claridad), que le faltó a la mayoría de sus sucesores, completamente atravesados por la educación militar que imparte el Estado y que hace que las carreras políticas necesiten justificarse con credenciales militares. No hay primer ministro israelí, sea de centro izquierda, de derecha o de extrema derecha, que no haya llegado al cargo como un consagrado héroe de guerra. Lo que varió fue que, originalmente, el laborismo tenía una concepción militar inspirada en la Haganá (en tanto el Plan Allon diagramaba en detalle su política de asentamientos), donde militaron todos sus miembros importantes, y tras la guerra del 67 ocurrió un desplazamiento del centro de gravedad hacia las filas de Irgún, con Beguin y después Shamir (que incluso fue agente del Mossad) como promotores de una cooptación del nuevo laborismo, influenciado ya por la agenda neoliberal, según la cual se diluyen las diferencias entre personajes como Barak y Sharón. De hecho, ambos fueron criminales de guerra que sabotearon cualquier posibilidad real de paz con los palestinos y se dedicaron a las prácticas gangsteriles.

Luego de la aparición de Netanyahu, que fue el primer gobernante en haber nacido con posterioridad a la guerra de independencia (y que, por lo tanto, no combatió en ella, como sus antecesores, pero sí en las guerras de los Seis Días y de Yom Kipur, con una sociedad completamente transformada), surgió el novedoso fenómeno de la política empresarial. Dejó de hacer falta tener cicatrices para adquirir derecho de mando en Israel. Ahora alcanza con hacer buenos negocios, siempre y cuando se mantenga la hegemonía del movimiento colono.

Por el contrario, a Ben-Gurión, con todo lo que se le puede y se le debe criticar, le interesaba la patria judía más que la recuperación “mesiánica” de la tierra de Israel. Después de su segundo gobierno (con su fuerza dividida producto de las tensiones con Levi Eshkol) y ya al borde del retiro, exigió la devolución de casi todos los territorios conquistados tras la guerra árabe-israelí. Lo mismo hizo Moshe Dayán, el conquistador del 67 (a quien Deutscher calificó sarcásticamente de “nuevo Josué”), poco antes de morir, lo que le valió una pelea abierta con el intransigente Beguín. Ninguno de los dos tuvo éxito. En Israel el prestigio carece de peso frente a la voluntad de poder. Según Hannah Arendt, la ironía de que un pueblo inspirado siempre por las razones de la justicia se volcara, en la construcción de su Estado, a la más insensible realpolitik tenía que ver con las secuelas de Auschwitz, “pero ello constituye un consuelo menor”. Que nadie, a su juicio, haya podido ocupar el lugar de Magnes (el texto fue escrito antes de que Leibowitz se convirtiera en la conciencia moral de Israel) era la medida de su grandeza y, por la misma razón, “la medida de nuestro fracaso”. Sin embargo, casi una década antes de la muerte de Magnes, Scholem manifestaba a Benjamin su depresión por la profundización de la guerra civil y el curso que habían tomado los acontecimientos: “lo único que sé hacer en esta oscuridad es callar”. Relataba a su amigo que ya a nadie le interesaba pactar y advertía, con dramático tono profético:

“Nosotros, tanto como los ingleses y los árabes, ponemos en peligro la posibilidad de salvar del mundo de la próxima guerra mundial un asentamiento palestino viable. También aquí, entre nosotros, salen a la superficie facetas horribles, y cuando intento pensar en ello ya solo las consecuencias me hacen temblar. Vivimos en el terror; y la capitulación de los ingleses ante este terror hace que los locos de entre nosotros piensen que esta es la única arma con la que, sin dañar nuestras condiciones específicas, podemos obtener algo. Hay demasiados locos así como para convertirse en uno de ellos. Por eso ocurre lo que ocurre. Nunca he creído que los ingleses puedan hacernos nada mientras no renunciemos nosotros mismos a los fundamentos sobre los que descansa humanamente nuestra causa. Pero estamos en la situación óptima para hacer justamente eso”.

La euforia nacionalista que rodeó la contundente victoria en la Guerra de los Seis Días había cambiado el país. En 1968, Leibowitz escribió que “la idea de que un país o lugar específico tienen una ‘santidad’ intrínseca es una idea indudablemente idólatra”. Isaac Deutscher, después de describir el sufrimiento que le causó ver por televisión la brutalidad de los triunfadores y las erupciones de chauvinismo, junto con “la desolación de los árabes, las filas de refugiados jordanos, los cadáveres de los soldados egipcios muertos de sed en el desierto”, añadía: “también sufrí al ver la figura de los rabinos y los hasidim, con sus siluetas medievales, danzar de alegría frente al Muro de los Lamentos; y me pareció ver al país invadido por el oscurantismo talmúdico que hacía irrespirable la atmósfera”.

Historiadores como Schlomo Sand han explicado de qué manera el nacionalismo judío ha disminuido hasta su más nula expresión la religión judía, que durante el siglo XX fue motivo de orgullo para pensadores de la talla de Leo Boeck, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Gerschom Scholem o Emmanuel Lévinas, entre otros. Todos ellos, sionistas y antisionistas, hacían hincapié en la dimensión ética del judaísmo, en el mandamiento moral de Yahvé y las obligaciones que tenía todo creyente judío frente a la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Incluso si importantes estudiosos como Israel Shahak son extremadamente críticos con el yugo que mantiene sobre la mentalidad de la sociedad hebrea lo que él denomina la “ideología judía” (basada no en los textos bíblicos sino en el “judaísmo clásico” de una parte del Talmud, encerrado a su vez en un fariseísmo conservador, sectario y dogmático), podemos advertir con facilidad la distancia que separa las enseñanzas del Antiguo Testamento de la lógica teocrática que hoy se respira en el Estado de Israel.

Shahak acuñó para el caso la expresión judeonazismo. No se trata de identificar judaísmo y nazismo, sino de rastrear gérmenes en ciertas versiones dominantes del pensamiento y la praxis del judaísmo que, en condiciones específicas (la unión de judaísmo y poder estatal en una situación de enorme vulnerabilidad), podían llevar a este resultado. Lejos de ser una rareza preguntarse por combinaciones así de explosivas, fue lo que sucedió con la Alemania nazi. Pocos comprendían entonces cómo la elevada, refinada e ilustrada cultura alemana, de Leibniz, Lessing y Mendelssohn, de Kant, Hegel y Schelling, de Litchenberg, Goethe y Schiller, de Bach, Mozart y Beethoven, pero que también dio a Holderlin y Rilke, a Feuerbach y Marx, a Schopenhauer y Nietzsche, a Adorno y Benjamin, a Cohen y Rosenzsweig, a Husserl y Heidegger, a Jaspers y Arendt o a los hermanos Mann, por citar apenas algunos, cayó en la mediocre barbarie nazi. Una cultura que se proponía servir espiritualmente a la humanidad (no otro es el sentido último de los Discursos a la nación alemana de Fichte) terminó queriendo someter a la humanidad e imponerle un sistema de dominación racial.

Muy tempranamente, en su breve ensayo titulado Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, un joven Lévinas había distinguido entre la aspiración universalista de propagar o irradiar una idea (aspiración en la que germanidad y judaísmo parecieron coincidir, como insistió en demostrar el neokantiano antisionista Hermann Cohen) y la que se basa en el concepto de expansión, que supone el uso de la fuerza, para vencer en lugar de convencer. El mismo destino agrio comparte el judaísmo que se ha encarnado, trágicamente, en el Estado de Israel, que se reclama un Estado judío como la Alemania nacionalsocialista se declaraba un Estado ario. Esto va en contra de la esencia del judaísmo, según la explicaba Leo Baeck. “Para el judaísmo, la misión no es parte de un impulso a crecer y conquistar poder, sino más bien la expresión de una necesidad interior de enseñar y convertir a los hombres”.

Paradójicamente, la mayoría de los israelíes no creen en Dios pero sí en la tierra que Dios les prometió. Sobre esto informó hace varias décadas Arendt a Scholem, al recordarle una conversación que mantuvo con Golda Meir, antes de que llegara a ser primera ministra. En aquella ocasión, Arendt le preguntó qué pensaba sobre la “fatídica no separación entre religión y Estado en Israel”. Meir respondió: “Comprenderá que como socialista no creo en Dios, creo en el pueblo judío”. Arendt se quedó callada, presa del horror. Un pueblo que había logrado ponderar el amor a Dios por sobre el temor, ahora sólo creía en sí mismo. Quizá semejante giro dramático condensara la paradoja existencial de Israel, tal como la definió Deutscher: “en Israel el pueblo más viejo del mundo ha formado la nación-estado más joven; y están emocionalmente ansiosos por recuperar el tiempo perdido”. La misma expresión había empleado Borges, quien dedicó más de un poema a Israel, además de viajes. Le impresionaba la decisión patriótica de los israelíes. “Yo sentí que toda la nación estaba de pie, digamos en estado de guerra y que todos estaban esperando cualquier cosa en cualquier momento y que esa esperanza era una esperanza valerosa”. Aquel sentimiento casi místico lo reflejó en unos versos de 1969:

“¿Qué otra cosa eres, Israel, sino esa nostalgia,/sino esa voluntad de salvar,/entre las inconstantes formas del tiempo,/tu viejo libro mágico, tus liturgias,/tu soledad con Dios?/No así. La más antigua de las naciones/es también la más joven./No has tentados a los hombres con jardines,/con el oro y su tedio/sino con el rigor, tierra última./Israel les ha dicho sin palabras:/olvidarás quién eres./Olvidarás al Otro que dejaste./Olvidarás quién fuiste en las tierras/que te dieron sus tardes y sus mañanas/y a las que no darás tu nostalgia./Olvidarás la lengua de tus padres y aprenderás la lengua del Paraíso./Serás un israelí, serás un soldado./Edificarás la patria con ciénagas; la levantarás con desiertos./Trabajará contigo tu hermano, cuya cara no has visto nunca./Una sola cosa te prometemos:/tu puesto en la batalla”.