“La política de reducir a Alemania a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sería odiosa y detestable, aunque fuera posible, aunque nos enriqueciera a nosotros, aunque no sembrara la decadencia de toda la vida civilizada de Europa. Algunos la predican en nombre de la justicia. En los grandes acontecimientos de la historia del hombre, en el desarrollo del destino complejo de las naciones, la justicia no es tan elemental. Y si lo fuera, las naciones no están autorizadas por la religión ni por la moral natural a castigar en los hijos de sus enemigos los crímenes de sus padres o de sus jefes”.

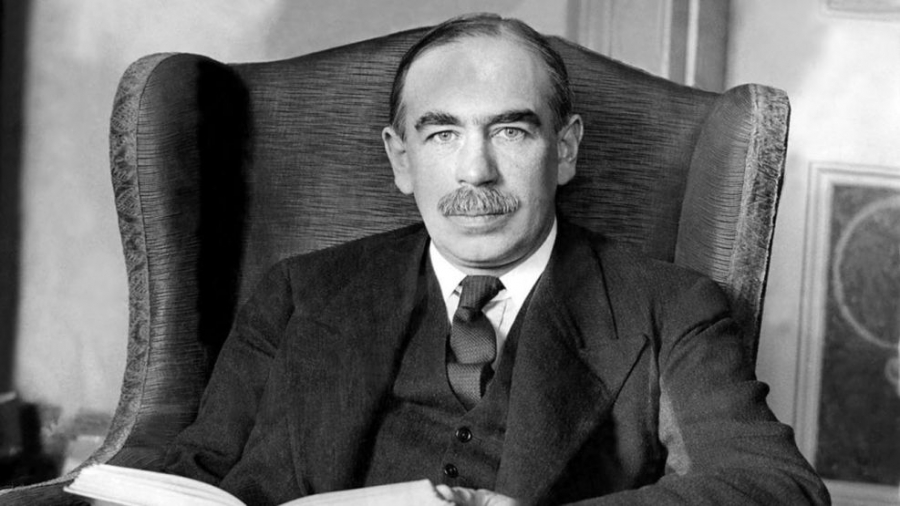

John Maynard Keynes, Las consecuencias económicas de la paz.

Hacer las analogías correctas

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional representa para nuestro país lo mismo que el Tratado de Versalles significó para la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Las más que exigentes reparaciones a las que fue sometida por los codiciosos y vengativos aliados, que sin magnanimidad y generosidad le atribuían la responsabilidad de haber desencadenado el conflicto bélico, dejaron a la flamante y endeble República de Weimar en una situación desesperada. El precio de la paz con Francia, que con Bismarck en la memoria pretendía humillar sin piedad a su poderosa vecina, resultó, igual que la herencia macrista, completamente impagable. En lugar de hablar de “préstamo político”, deberíamos caratularla como una operación de guerra de inmensa magnitud, realizada con el único fin de que Argentina no tuviera forma de rechazar su listado de condicionamientos. Cada desembolso del Fondo se convirtió en el hechizo que aseguraría una breve y al mismo tiempo inestable “paz cambiaria”, mientras el país, entregado por los magos de la especulación financiera al altar de los sacrificios permanentes, se desangra sin cesar como el viejo Prometeo, que osó desobedecer al Zeus del mercado y hoy sufre las consecuencias. Nuestras cuentas públicas, nuestra moneda, nuestros recursos naturales y los ingresos de cada argentino y argentina son el botín de guerra, el hígado del semidiós devorado por los buitres carroñeros del capital sin patria y sin bandera. Como un salvavidas de plomo, la ayuda llega para terminar de hundirnos.

Cuando el FMI, violando sus propios estatutos, otorgó a la Argentina aquel crédito infame, sin contemplar, como haría cualquier banco con sus clientes, la capacidad de pago del país, estaba repitiendo el trágico error que Francia, Inglaterra y Estados Unidos cometieron en 1919 sobre la ultrajada y pisoteada Alemania, en cuyo suelo se fue incubando una reacción nacionalista que acabaría por devolver, con furia y destrucción, la ofensa recibida.

John Maynard Keynes, entonces funcionario del gobierno británico, advirtió sobre los peligros que el armisticio deparaba para la estabilidad europea. “Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. No habrá nada, entonces, que pueda retrasar mucho tiempo esa guerra civil, última, entre las fuerzas de la reacción y las convulsiones desesperadas de la revolución, ante cuyos horrores serán insignificantes los de la última guerra alemana, y que destruirá, sea quienquiera el vencedor, la civilización y el progreso de nuestra generación”, fue la profecía que no tardó en cumplirse.

El continente, sacudido por oleadas revolucionarias y profundas crisis económicas, distribuyó por el mundo gritos extremistas, como los males fueron liberados de la Caja de Pandora. Particularmente Alemania y el antiguo Imperio Austro-Húngaro sufrieron, producto de su fragilidad financiera, procesos hiperinflacionarios que los dejaron expuestos a la descomposición de su tejido social, en medio de la angustia y el resentimiento que, años más tarde, Adolf Hitler sabría capitalizar mejor que nadie. Como señaló Karl Polanyi en su monumental obra, La Gran Transformación, la expropiación de los rentistas “sentó las bases de la revolución nazi”.

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

La relación con el FMI implica hoy para la Argentina un insoportable estrés de postguerra, que sintomatiza la impotencia que padecen todos los trabajadores y trabajadoras que ganan salarios de pobreza y enfrentan la tristeza de no poder ser lo que quieren ser, de sentirse solos y abandonados. Una impotencia prolongada, que no da tregua, que no conoce momentos de relajación y crecimiento de la autoestima (con la única excepción del Mundial de Qatar), lleva a descreer de los mismos fines, que se alejan cada vez más de las posibilidades de una búsqueda que perdió el sentido de la orientación.

Así una sociedad quebrada y sin horizonte se hunde en el nihilismo, hasta el punto de volverse más propensa a ser seducida por los falsos ídolos, que por lo menos le ofrecen algo que la saque del miedo y la incertidumbre en la que vive.

En el caso de Milei, su propuesta de dolarización, aún impracticable sin licuar los ingresos y recurrir a flujos e inyecciones masivas de esa divisa por parte de acreedores externos, aparece como un intento- ficticio o equivocado, no importa- de reparar uno de los vínculos primordiales que se ha casi disuelto en estos años: el de la moneda. La pasión de los argentinos por el dólar, cuya cotización repercute sobre todos los demás precios de la economía, se debe a una tradición cultural pero también a una desconfianza rotunda frente al peso, incluso si somos los seres más entrenados del planeta a la hora de adaptarse y sobrevivir en contextos de alta inflación. De la Convertibilidad se puede decir que era insostenible, que llevó al país a un colapso. Pero lo cierto, también, es que lo sacó de otro: el drama de la hiperinflación. Se entiende, entonces, que podemos alarmar todo lo que queramos sobre la fatalidad que significaría dolarizar la economía y, no obstante, una parte de la sociedad, si no hay un programa alternativo, preferirá intentarlo, porque piensa que peor no se puede estar. Nuestra memoria inflacionaria desprestigia para nosotros mismos la moneda que usamos, mas no nos saca de la inmediatez del momento. Las comparaciones de largo plazo sirven para comprender. No son relevantes para incidir en el voto.

Massa no podrá ganar las elecciones y mucho menos gobernar si no anuncia cuál es su plan para recuperar el valor de la moneda, que tendrá que ser aplicado en los primeros cien días de gestión y para el que necesita, además de consensos políticos (sin la utopía de imitar el ejemplo de Israel, con los dos partidos mayoritarios, el del mercado y el de los sindicatos, turnándose en el gobierno), un fuerte apoyo social y credibilidad por parte de los principales agentes económicos. No alcanza con medidas de compensación, que son siempre insuficientes porque, como dijo Perón, los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. Ningún país en el siglo XX superó una inflación crónica o endémica a través de paritarias o aumentos por decreto.

Son herramientas para perder menos, no para revertir la situación y empezar de nuevo. De manera que Massa debe explicar también, en caso de lanzar un plan de estabilización o una quirúrgica reforma monetaria, por qué no pudo implementarla hasta ahora como Ministro de Economía. Y tiene que hacerlo con la fundamental pedagogía democrática que Fernando Henrique Cardozo llevó adelante en Brasil en la década del noventa, para que la sociedad se sienta interpelada y acompañe, aún si los años malos no se olvidan de un día para el otro.

¿Tuvo la Argentina alguna situación análoga en su historia? Sí, en los años 80, cuando la joven democracia tenía que lidiar con las terribles consecuencias que había dejado la dictadura cívico-militar, sin más anclas que las de pactar acuerdos y límites entre los actores que convalidaron el nuevo régimen. Y, sin embargo, la única que lo vio con claridad fue Cristina, cuando recomendó a Massa y Alberto la lectura de Una temporada en el quinto piso, las memorias de Juan Carlos Torre sobre su participación en el equipo económico de Juan Sourrouille.

El politólogo radical Andrés Malamud plantea algo razonable cuando dice que lo que se logró en política (con todos sus defectos nuestras instituciones son mucho más estables que las de la mayoría de los países de la región) no se consiguió en economía, donde los fracasos van acompañados de volantazos de 180 grados. No quedó nada sin probar. Pero los dramas se repiten. Y eso obliga a tener que recurrir a las semejanzas históricas para interpretar con mejores luces nuestra propia situación. En Síndrome 1933, libro recomendado por el Papa Francisco, su autor, Siegmund Ginzberg, advierte:

“la mente humana funciona por analogía. La supervivencia de nuestra especie no sería posible si no fuéramos capaces de hacer analogías. La lógica y la ciencia siempre han avanzado por analogía. Las analogías siempre han demostrado ser una herramienta muy poderosa para comprender y distinguir”.

Ahora bien, si trazar analogías es inevitable, nada nos resguarda de hacer analogías equivocadas. Cuando le reclamamos a Alberto Fernández imitar a Néstor Kirchner, ¿estamos practicando una comprensión adecuada del momento político? ¿Se parece la crisis actual a la que le tocó superar a Néstor? En aquellos años, se apeló a la figura de Keynes para dejar atrás el paradigma neoliberal del Consenso de Washington, que había dominado la economía argentina hasta el estallido del 2001 y la caótica salida de la Convertibilidad. Tenía perfecto sentido, porque el país venía de una larga recesión (una típica crisis capitalista de deflación y merma de la producción y el consumo), con niveles de desempleo y pobreza inéditos e ingresos sepultados por la megadevaluación del 2002. El Keynes de la Teoría General fue el oráculo de aquellos tiempos de reconstrucción, donde el foco de la política estatal se encontraba puesto en los grandes proyectos de obras públicas y la recuperación de los salarios y jubilaciones, porque se entendía que el fortalecimiento de la demanda apalancaría la inversión del sector privado.

En un primer momento, más que de inversión, se trataba de volver a poner en marcha las fábricas, de volver a utilizar la capacidad instalada de la industria, ociosa por la falta de perspectiva de ventas y beneficios empresariales. Con dinero en el bolsillo de la gente, el ciclo económico tomaba otro rumbo. Para lo cual el Estado tenía que situarse de nuevo en el centro, como agente dinamizador (con políticas monetarias y fiscales expansivas y asumiendo el rol de inversor que un sector privado rezagado todavía no estaba en condiciones de cumplir), según se lo explicaba Néstor a Torcuato Di Tella en Después del Derrumbe. Estimular el consumo, para que los trabajadores gasten, gasten y gasten y entonces activar el famoso multiplicador, que haría recorrer el círculo virtuoso del crecimiento con inclusión, sin necesariamente incurrir en déficits irreparables.

De hecho, entre 2003 y 2007, como hoy está en boga recordar, la Argentina disfrutó de varios años de superávit gemelo. Un modelo que presentaba ejemplares históricos, pero que en pleno menemismo, Néstor ya lo había ensayado en Santa Cruz, donde las reglas del mercado dejaban en la intemperie a buena parte de la población.

Tiendo a pensar, sin embargo, que en el 2019, cuando nos tocó enfrentarnos con la recesión macrista y el pacto neocolonial con el FMI, leímos al Keynes equivocado. Porque la crisis se desarrollaba en un marco de elevada inflación, producto de una serie de desequilibrios macroeconómicos irresueltos, que ni siquiera la pronunciada caída del salario real y del consumo de masas, muy similar a la del año 1976 (por eso opinamos que, en el siglo XXI, el macrismo desempeñó un papel análogo al de la dictadura, sin genocidio de por medio, porque fue el mismo pueblo el que lo llevó al poder), logro atenuar.

Igual que Alfonsín, Alberto asumió el gobierno con una deuda galopante, la supervisión del FMI y los precios en alza, aunque en proporciones más moderadas. Nuestro problema hoy, al invocar la imagen de Néstor sacándose de encima al Fondo, es que nos ubicamos mal en el tiempo. En parte, por falta de imaginación. Porque no sabemos cómo salir del alfonsinismo sin pasar por el menemismo. Milei ofrece un menemismo de tintes fascistas, con reminiscencias de la dictadura que Villarruel y su entorno personifican con brutalidad. Las reformas estructurales no se harán en nombre del Partido Justicialista. Pero porque el Partido Justicialista no estuvo a la altura de resolver la crisis argentina. La última vez que aquello sucedió no fue en los 80, cuando gobernaban los radicales, sino entre el 73 y el 75. Las temporalidades se superponen y a veces tendemos a ver a Alberto más como una Isabel que hace macartismo retórico, sin balas (lo que es un progreso democrático para nada menor), contra los “infiltrados” (la dialéctica de infiltrados y traidores ha sido una constante de estos años) y entrega la economía a los grupos económicos, que como un Alfonsín sin Plan Austral.

Si Macri no obtuvo la reelección, no fue solamente porque su gobierno resultó desastroso, sino porque el kirchnerismo, con sus errores, había sido una experiencia mucho mejor, que permanecía en la memoria de los argentinos como una opción viable. Si Milei es una amenaza inminente, se debe a que el peronismo gobernó estos cuatro años con nula autoridad y con falta de dirección. Nos pedían que hiciéramos kirchnerismo, pero no entendimos que el escenario en el que teníamos que hacerlo no era el mismo del 2003. Y cuando el peronismo, que ha sido siempre un partido del orden, no es capaz de reconstruirlo, sabemos quiénes vienen a hacerlo, a través del caos, la mano dura y la doctrina del shock.

El problema que nos dejó Macri, como es evidente, se ha agravado. En buena parte, por un contexto catastrófico, que incluye la pandemia, la inflación mundial que desató la guerra entre Rusia y Ucrania y la terrible sequía de este año, que nos dejó sin dólares para lidiar con el peor momento de la tormenta. Pero también se debió a errores sensibles, como el mal timing para negociar con el Fondo, la dilapidación de la autoridad presidencial o la irresponsable administración de divisas de la gestión del ministro Guzmán, que secó y drenó el Banco Central, después de dos años de superávit comercial sustancioso.

La emisión monetaria que la pandemia desencadenó, ante la falta de herramientas para financiar un déficit fiscal acuciado por la necesidad de salvar los negocios y los ingresos frente a la parálisis de la actividad económica, es comparable a la que atravesó por ejemplo Alemania para afrontar el costoso escenario de la Primera Guerra Mundial. Sin acceso barato al mercado de capitales, debido al endeudamiento serial del macrismo y a la vigilancia estricta de un FMI casado con la ortodoxia, Argentina tuvo que arreglarse como pudo cuando la calamidad irrumpió.

Y si bien los precios también cedieron en relación con el 2019 (año en el que la tan ansiada meta del cuasiequilibrio fiscal y un balance de tres años seguidos de tasas reales positivas coincidieron con el peor registro inflacionario desde el 91), cuando la producción se normalizó el gobierno no supo instrumentar las medidas para que el crecimiento del 2021 no se lo apropiaran cuatro vivos.

Desaprovechadas las oportunidades, un acuerdo defectuoso con el FMI, de consecuencias que se demostraron inflacionarias, más la presión ejercida por las fuertes subas globales de los commodities tras el impacto de la guerra (que aún si deparó un resultado parejo entre el encarecimiento de lo que exportamos-alimentos- y lo que importamos-energía-, trasladó a los precios internos una fenomenal disparada en el precio de la comida, en especial de la carne y los derivados del trigo), nos dejaron en una posición vulnerable, mientras la deuda pública y de las empresas consumían las reservas del Banco Central, igual que la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Un panorama extremadamente delicado, que la sequía-ya con Massa de ministro- terminó de rematar.

La inflación, entonces, adquirió un carácter inercial, esto es, de expectativas. Los precios suben porque antes subieron y porque se espera que mañana subirán todavía más.

Keynes lo había comprendido en Las consecuencias económicas de la paz, al definir la especulación como un efecto típico de los procesos inflacionarios de gran magnitud, que convierten a la economía en un juego de apuestas o en una lotería. Mucho más tarde, en la Teoría General, diría que “cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que aquél se realice mal”.

Los cimientos básicos del sistema, esto es, la relación entre acreedores y deudores, se desordenan. Pero sería un error pensar que se trata de una derrota de los banqueros que prestan frente a los sectores productivos que se endeudan barato. Porque los bancos hacen negocios con los depósitos de los ahorristas. Por eso tiene bastante razón Ludwig Von Mises cuando plantea que “en el capitalismo, los deudores típicos no lo son los pobres, sino los propietarios acomodados de bienes raíces de negociaciones y de acciones comunes” y “los acreedores típicos no lo son los ricos, sino gentes de recursos modestos que poseen valores y cuentas de ahorros o que han suscrito pólizas de seguros”.

Llegado el caso, además, una inflación sostenida tiende a paralizar el crédito, porque o los bancos dejan de prestar por miedo a la morosidad o a que la tasa de devolución será negativa, o las empresas dejan de endeudarse por el riesgo que implica un interés demasiado elevado. En un contexto de inestabilidad, lo que prevalece es la dificultad para calcular y tomar decisiones en base a valores nominales.

Semejante imprevisibilidad, para Keynes, obliga a los capitalistas a disfrazarse de especuladores. Quien acumula stock para venderlo en un futuro mucho más caro de lo que lo compró gana rápidamente una fortuna. Pero los trabajadores desarrollan prácticas similares. Si les sobra un excedente de su ingreso, en lugar de destinarlo al ahorro (que probablemente les depare una desvalorización) lo consumen en bienes durables. Y este tipo de anticipaciones, por falta de coordinación económica centralizada, son las que, como una profecía autocumplida, aceleran la inflación, además de las clásicas espirales de precios y salarios, que son una carrera de nunca acabar.

En todos los casos, se vuelve habitual la demanda de divisas con mayor capacidad de reserva de valor. La escasez de la misma en manos de las autoridades monetarias lleva a una devaluación o a un agotamiento de los ahorros nacionales en moneda extranjera, con las complicaciones inevitables para afrontar el pago de las importaciones o de los servicios de deuda.

En palabras de Keynes, “el sistema de hacer obligatorio el cambio de mercancías por aquello que no es su valor real, no sólo reduce la producción, sino que lleva en último término a la ruina y a la ineficacia del tráfico. Pero si un gobierno se abstiene de reglamentar y deja que las cosas sigan su curso, las mercancías más precisas llegan pronto a unos precios sólo al alcance de los ricos, la depreciación de la moneda es notoria, y el fraude cometido no puede ocultarse más tiempo al público”. Mises ilustró el problema gráficamente:

“La inflación funciona mientras el ama de casa piensa: “necesito mucho una nueva sartén. Pero los precios están demasiado altos en la actualidad; esperaré hasta que bajen nuevamente”. Termina abruptamente cuando la gente descubre que la inflación seguirá, que es la causa del alza de precios y que, por tanto, éstos subirán hasta el infinito. La etapa crítica comienza cuando el ama de casa piensa: “no necesito una nueva sartén ahora, pero es posible que la necesite en uno o dos años. Sin embargo, la compraré desde luego porque más tarde será mucho más cara”. Ya entonces está próximo el final catastrófico de la inflación. En su última etapa, el ama de casa piensa: “no necesito otra mesa y nunca la necesitaré. Pero es más prudente comprar una mesa que conservar un minuto más estos pedazos de papel a que el gobierno llama dinero'.

El regreso de los austríacos

No es casual que un personaje de las características de Milei aparezca en un contexto de alta inflación (lo mismo sucedió con las reformas neoliberales de Martínez de Hoz y Cavallo-de los cuales el profeta de la dolarización es heredero- con la salvedad de que entonces el proceso político fue dirigido primero por los militares genocidas y luego por un peronismo adaptado a los tiempos del Consenso de Washington), despotricando contra la casta política y predicando las bondades de la escuela austríaca (aunque con el añadido de que si se cree realmente en el libre mercado, hay que tomar como natural la existencia de monopolios basados en la eficiencia y los saltos tecnológicos).

A fin de cuentas, la escuela austríaca emergió como un diagnóstico y una propuesta económica cuyo principal interés radicó en defender la idea de una moneda sana frente a la falsificación del dinero organizada por Bancos Centrales entrometidos y líderes demagogos. Si bien sus argumentos no prosperaron y se volvieron ortodoxos hasta la década del setenta, cuando Hayek y Friedman (el sucesor de Chicago, que supo ser un keynesiano converso) consiguieron el Premio Nobel de Economía, desde comienzos del siglo XX y en especial desde la circulación de los primeros libros de Mises se transformaron en una voz protestaria en un mundo donde el proteccionismo económico y el intervencionismo estatal ponían en crisis los dogmas del libre comercio o el patrón-oro, que Polanyi llamó “el artículo de fe por antonomasia de la época”.

Tampoco es casual que el naciente monetarismo eligiera como campos de batalla Austria o Alemania, dos países que, terminada la Primera Guerra Mundial, quedaron del lado de los vencidos y sufrieron una grave crisis hiperinflacionaria. Lejos de ser un simple académico, Mises llegó a ser la personalidad económica más importante de Austria en plena lucha contra la inflación (Viena, otra vez siguiendo a Polanyi, “se convirtió en la Meca de los economistas liberales”), pese a que no pudo evitar el avance de la corriente que desembocó en el nazismo. De hecho, cuando su discípulo y colaborador Hayek publicó en 1944 su clásico Camino de Servidumbre, luego de una larga y equívoca polémica con Keynes, lo hizo como predicador en el desierto y desde una mirada derrotista del devenir de Occidente, entregado dionisíacamente al colectivismo y la planificación estatal contra la competencia, cuyos fundamentos teóricos residían para él en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero.

Los nuevos liberales, sin embargo, no bajaron los brazos y desplegaron una formidable guerra de guerrillas ideológica, mientras tejían redes en ámbitos académicos, empresariales y políticos, hasta que la ruptura de Estados Unidos con el patrón oro, la crisis del petróleo, el agotamiento del welfare state y los duros años de estanflación generaron el clima para que fueran vueltos a llamar cual orgullosos profetas desoídos. Hayek resultó consecuente al justificar abierta o silenciosamente los golpes de Pinochet y Videla, que sirvieron de prueba de laboratorio para los posteriores gobiernos de Thatcher y Reagan.

No en vano había sostenido que la libertad económica era la base de la libertad política y, por lo tanto, la prioridad en caso de un dilema moral. Si había que elegir entre una dictadura con liberalismo económico y una democracia anclada en la planificación centralizada o el dirigismo, ni el austríaco ni Milton Friedman tenían dudas sobre su inclinación.

Tampoco las tenía el viejo Mises, quien de todas formas adjudicaba el surgimiento de la experiencia neoliberal a la República Federal de Alemania, igual que Michel Foucault. Pero el denominado milagro económico alemán, como el japonés, no fueron producto del fundamentalismo de libre mercado (que era la explicación de Mises y de Álvaro Alsogaray) sino, como observó Jauretche, de los generosos créditos, casi donaciones, que compusieron el Plan Marshall y con los cuales Estados Unidos asumió el papel de hegemón que había rechazado ejercer después de la Primera Guerra Mundial, cuando decidió retornar a su ingenuo aislacionismo y dejar Europa librada a su suerte.

En la fantasía de Milei, Argentina no se encuentra en el período de entreguerras, sino en 1945, tras Hiroshima y Nagasaki. Aparece en la escena como un nuevo Perón, que esta vez “regresará a las bases” que entraron en crisis en 1930, que es la fecha de la desviación herética, cuando no se lleva el 'crimen' hasta 1912 con la sanción de la Ley Sáenz Peña.

El paraíso idílico del libertario es la Argentina agroexportadora del Centenario, el granero del mundo, a la altura de países como Australia o Canadá antes de caer en la decadencia. Relato que no desencaja mucho del que construyó Macri, acusando al peronismo de ser responsable del pecado original y no a los economistas neoliberales que, con sus guardias pretorianas asesinas, destruyeron nuestra matriz productiva y los niveles de justicia distributiva alcanzados. Con su proyecto de dolarización, Milei viene a prometer un “milagro económico argentino”. Pero por mucho que coquetee con “fondos de inversión de alto riesgo”, no tendrá un Plan Marshall, sino un Tratado de Versalles.

En 1979 se publicaron póstumamente las seis conferencias que Ludwig Von Mises había dictado veinte años antes en Buenos Aires, invitado por Alberto Benegas Lynch, entonces presidente del Centro de Difusión de la Economía Libre y que Milei hoy define como un prócer.

En el prólogo de la obra, su esposa Margit acusaba a Perón de haber destruido los fundamentos económicos de la Argentina. Mises llegaba al país como una especie de redentor mesiánico, que volvería a ponernos en la senda del desarrollo, esto es, en la senda de un pasado glorioso. En sus disertaciones, lejos de describir la conducta empresarial desde la perspectiva del animal spirit de su viejo colega Schumpeter, atribuía a su interés egoísta, sometido al veredicto del mercado, una reconversión obligada, que lo predisponía a servir al prójimo, en un lenguaje que Milei frecuenta. Las empresas se hacen grandes por sus clientes. “Los verdaderos patrones en el sistema económico son los consumidores”, aún cuando puedan equivocarse en sus decisiones.

De ahí la centralidad que el monetarismo da al tema de los precios (que son las señales que facilitan el cálculo y ordenan la inversión), por sobre las condiciones del trabajador o el flagelo del desempleo. A fin de cuentas, no es el empresario el que paga el salario del obrero sino el público que compra las mercancías que la empresa oferta en el mercado.

Desde su punto de vista, la revolución productiva que significó el capitalismo había elevado ampliamente el nivel de vida de las masas, por lo que resultaba torpe y fraudulento que el Estado trabara o condicionara la libertad económica que había propiciado tantas ventajas a la humanidad.

El entrometimiento del Estado en el curso de los negocios para direccionar la redistribución del ingreso sólo termina provocando efectos perniciosos como la inflación, la escasez (que es la respuesta del mercado a los controles de precios) o la formación de monopolios. Con este criterio, el capital, a través de la inversión privada, se transforma en el sujeto de la historia. Faltaba el agregado de Keynes, quien creía que “el capital no es una entidad que subsista por sí misma con independencia del consumo”. Consumo, por supuesto, es un eufemismo para no decir clase trabajadora.

Para Von Mises, la inflación resulta no de los fines para los que el gobierno gasta el dinero, sino de la manera en la que lo obtiene. Esto es: si en lugar de recaudar más o tomar prestado simplemente imprime, gracias a la colaboración del Banco Central, los billetes que necesita. El excedente de circulante, cuando no encuentra respaldo en los bienes y servicios de la economía, más temprano que tarde genera inflación en la mirada de la escuela austríaca. Y esto es siempre culpa de gobiernos con problemas financieros, despilfarradores, que prefieren gozar de los beneficios de ese impuesto encubierto que es la inflación a tener que ajustarse el cinturón o incrementar la presión fiscal.

Los principales monetaristas coinciden en que el público tarda en darse cuenta de lo que está sucediendo (parafraseando a Marx, Mises definía la inflación como el “verdadero opio del pueblo”), pero cuando lo hace, es decir, cuando deja de creer en la moneda, empieza a adquirir comportamientos que refuerzan la tendencia inflacionaria, que se alimenta a sí misma, hasta niveles insospechados. No obstante, los gobiernos cuentan con un aliado diabólico en esa locura de destruir el valor de la moneda: los sindicatos. Cuando estos luchan para concretar mejoras salariales o cuando el gobierno decreta un salario mínimo para poner un límite a los abusos empresariales, la economía, desde la óptica de la escuela austríaca, cruje. Y es el mercado el que termina realizando el ajuste que el Estado se niega a efectuar. La consecuencia es la caída de la producción, el crecimiento del desempleo y el regreso del salario real a su punto de partida, a pesar de las subas en los salarios nominales. Entonces remata Mises:

“La cosa más importante para recordar es que la inflación no es un acto de Dios; la inflación no es una catástrofe de la naturaleza ni una enfermedad que llega como una plaga. La inflación es una política – una política deliberada de la gente que recurre a la inflación porque consideran que es un mal menor que el desempleo. Pero el hecho es que, en el no muy largo plazo, la inflación no cura el desempleo (...) Debemos recordar que en el largo plazo puede que estemos todos muertos, y ciertamente lo estaremos. Pero debemos arreglar nuestros asuntos terrenales – para el corto plazo en que nos toca vivir – de la mejor manera posible. Y una de las medidas necesarias para ese objetivo es abandonar las políticas inflacionarias.”

También Hayek estuvo en Buenos Aires en 1977, invitado por el mismo patrocinador para exponer sus ideas en la Bolsa de Comercio y la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Allí reforzaba la convicción de que “no son los costos los que determinan los precios, sino que, precisamente, son los precios los que indican a la gente la magnitud de los costos que vale la pena invertir para la producción de un bien o servicio”.

El sistema de precios, que se autorregula por las fluctuaciones de la oferta y la demanda, provee una cantidad de información que ninguna burocracia especializada es capaz de almacenar. De ahí que para todos los austríacos, a excepción de Schumpeter, el socialismo-y ellos llaman socialismo a cualquier grado mínimo de intervención en el mercado- esté condenado al fracaso. Porque los precios no se pueden controlar ni fijar autoritariamente sin perturbar las comunicaciones del mercado, desencadenar ineficiencia y paralizar la economía.

Hayek

Hayek

El radicalismo de Hayek llegó al hecho de querer sacarle a los gobiernos la facultad de emitir moneda y desnacionalizar el dinero, para que sea el sector privado, en libre competencia, el que ofrezca diferentes monedas al público. Dejar al gobierno el suministro de moneda equivaldría a resignarse a su permanente depreciación. En cambio, un empresario se esforzaría por garantizar una moneda decente y atractiva a ojos de los consumidores y usuarios, en vez del dinero barato y abundante que provee el gobierno y que Milei o Maslatón llaman “moneda falsificada”.

Hayek pensaba que en tanto esta utopía no se realizara, el mejor sistema para preservar el valor de la moneda y ponerla a salvo del hipotético fiat gubernamental era el patrón oro, en la medida en que disciplinaba a los Estados y les impedía jugar con el dinero en función de especulaciones políticas. En estas ideas se inspira Milei cuando propone dolarizar, para reemplazar la moneda débil y mala por la moneda fuerte y buena, sin contemplar el desempeño de otras variables económicas.

Keynes no objetaba la búsqueda de la eficiencia económica, pero consideraba que el problema político de la humanidad consistía en combinarla con la justicia social y la libertad personal. Cuando Milei llama a la justicia social una perversidad, cuando lanza insultos contra la doctrina que afirma que “donde hay una necesidad nace un derecho”, está siguiendo otra vez a los austríacos, quienes suponían que el mejor mecanismo para asignar los recursos era el proceso espontáneo e impersonal del Dios mercado y que el gobierno no debía aplicar un trato diferencial entre los diferentes sectores sociales para forzar una igualación que no se justificaba en méritos, aportes o capacidades.

Hay en los austríacos una severa confusión entre sociedad y mercado. Un aporte social termina siendo para ellos algo que tiene precio, algo que se compra y se vende. Por eso, si una persona se esfuerza mucho pero no consigue una retribución que considera adecuada, no debería reclamar al Estado mayor justicia social sino cambiar de rubro de acuerdo con las señales enviadas por los precios, en tanto el mercado valora más en un momento dado ciertas actividades que otras. Sin embargo, como la adaptación es casi siempre inviable, los austríacos no estaban en contra de un seguro de desempleo hasta que el libre juego de la oferta y la demanda volviera a incorporar a los desocupados en el mercado laboral (cierto acercamiento de Milei a algunos sindicalistas parte de la misma premisa). Una tasa natural de desempleo resultaba para ellos lo más normal del mundo.

Pero Keynes descubrió ya en los años veinte que el mercado por sí solo no resolvía el problema del desempleo y que las acusaciones de los monetaristas que postulaban que se trataba de un fenómeno voluntario eran completamente infundadas. “Los teóricos clásicos se asemejan a los geómetras euclidianos en un mundo no euclidiano”, decía.

Sin una coordinación del proceso económico, en los momentos de recesión disminuiría la propensión al consumo (se da la paradoja de que los precios bajan pero nadie compra) y las motivaciones para invertir, por lo que la economía ingresaría en un círculo vicioso del que sólo podría salir con intervención del Estado. La apuesta de los austríacos de esperar a que el mercado haga su trabajo, con tal de no generar desequilibrios o distorsiones en los precios relativos, simplemente toma a las personas como si fueran números. De ahí el apotegma keynesiano de que en el largo plazo estamos todos muertos y que bien valen las reformas que combaten el sufrimiento y mejoran la vida de la gente aquí y ahora, aun si a la larga eso traerá alguna que otra complicación. En la ley de la selva, quizá las variables se ajusten solas pero porque sobrevive el más fuerte y los grandes se comen a los chicos. Eso es inadmisible para una teoría económica con fundamentos éticos y políticos que no se negocian. A Hayek tal vez no le preocupaba. Al fin y al cabo, mientras endulzaba los oídos de la patria financiera, en el país se desarrollaba un plan sistemático de terror y exterminio.

Cuando Keynes aconsejaba medidas para sacar a los países del pozo en el que se habían hundido durante la Gran Depresión que siguió al crack bursátil de Wall Street, una dosis moderada de inflación resultaba indispensable para que la producción pudiera resurgir y se recompusieran los beneficios y las inversiones (contra las advertencias de la ortodoxia, Keynes escribió en una ocasión que “agitar el fantasma de la inflación como una objeción a invertir en el momento actual es como advertir de los peligros de una corpulencia excesiva a un paciente exhausto”).

Pero para un teórico de la escuela austríaca, hasta un poquitito de inflación es letal, porque desordena las expectativas y manda señales confusas a los agentes económicos, llevándolos a invertir en rubros que, por la distorsión de los precios relativos, proporcionan mayor rentabilidad en la medida en que dura el proceso inflacionario.

Atacar el desempleo ocasionando inflación representaría una estratagema para aplazar el estallido de la crisis. En su lugar, debería contraerse la base monetaria, disciplinar a los sindicatos (para lo que un desempleo alto es un excelente ordenador) y pasar calmos la tormenta, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Para Hayek, por ejemplo, una inflación prolongada desemboca en una mayor tasa de desocupación de la que recibió. Hay empleos que sólo se crean en la medida en que hay inflación (debido a las inversiones mal asignadas, movidas por espejismos y gracias a que el Banco Central mantiene ficcionalmente una tasa de interés baja que expande de manera descontrolada el crédito, provocando burbujas especulativas y períodos de endeudamiento irresponsable que no cuentan con un verdadero respaldo) y desaparecerán cuando los precios se estabilicen o caigan. Son artificiales y todo lo artificial, para un fundamentalista del libre mercado, no tiene razón de ser. Por eso Hayek se opone también a la indexación que Friedman admitía pragmáticamente como un recurso válido para defenderse del aumento de los precios. Indexar es alimentar la bola de nieve, cuando de lo que se trata es de restringir el consumo. Pero, ¿restringir el consumo de quién?

Polanyi tenía razón cuando en 1932 afirmaba que existían dos tipos de fascismos. Uno con posiciones más industrialistas (orientadas a la guerra), que pone el foco en la producción nacional y que brota de contextos de elevado desempleo. Y otro, que se autodenomina “liberal”, que se nutre de los escenarios inflacionarios y maldice la incompetencia de la política para preservar el valor de la moneda. Ambos ponen a la economía contra la democracia representativa.

Ambos insultan a la “casta política”. Ambos reclutan entre sus filas a militares rencorosos, jóvenes “libertarios” que buscan un sentido a su vida y tecnócratas dogmáticos. Ambos tratan a la centroizquierda más moderada de “comunista” y denuncian las “conspiraciones” organizadas por internacionales “judías” o “progresistas”.

Ambos quieren una limpieza 'étnica', de los más débiles, sea a través de una logística burocrática de campos de concentración y exterminio o de los silenciosos y selectivos mecanismos del mercado, que descartan sin necesidad inmediata de emplear la violencia, aunque la exclusión solo cierra con represión.

En los años 20, todavía era válida la siguiente afirmación del economista austríaco: “A nuestra época le ha tocado en suerte asistir a las postrimerías del mercado autorregulador. En los años veinte el prestigio del liberalismo económico alcanzó su cénit: centenas de millares de hombres sufrieron el azote de la inflación; clases sociales y naciones enteras fueron explotadas. Fue entonces cuando la estabilización de las monedas se convirtió en el punto focal del pensamiento político de los pueblos y de los gobiernos”. Pero cuando el problema dejó de ser la inflación y pasó a ser la deflación, las propuestas monetaristas, que ellos dirán que nunca se aplicaron o que se aplicaron mal, fallaron para contener la crisis.

Con tal de no tocar los apriori del liberalismo económico, eligieron los despidos masivos, las quiebras de empresas, los recortes del gasto público y hasta el sacrificio de no pocas libertades constitucionales, porque creían que el mercado autorregulado regeneraría lo que se había descompuesto, sin pensar en quienes se quedaban en el camino. Para la clase media traumatizada por la guerra y la hiperinflación, empobrecida, pauperizada (mientras “los tiburones de las finanzas amasaban, por el contrario, fortunas escandalosas”), acostumbrada a otros estándares de vida y hábitos de consumo; para los jóvenes desilusionados por la falta de futuro; para los nacionalistas humillados por las imposiciones extranjeras, todo esto fue demasiado. Querían un cambio y cuanto más abrupto, mejor.

El “centro democrático-constitucional” de los partidos de Weimar, integrado por socialdemócratas, católicos, liberales y conservadores moderados, no reaccionó a tiempo, quizá por escuchar de más a economistas, periodistas y círculos empresarios; quizá por subestimar la amenaza que tenían enfrente.

En Argentina, el golpe contra Yrigoyen recibió su justificación de la pluma de ideólogos que sostenían que un gobierno militar sería más barato que mantener a toda la “casta política” y que al no estar sometido a elecciones, salvaría al país de la demagogia y de la agitación de la 'chusma'. En Alemania, la mayoría votó a Hitler, que se valió de la democracia para terminar violentamente con ella, por razones de 'seguridad' y 'honor nacional'. “La obstrucción de los liberales a toda reforma que implicase planificación, reglamentación, y dirigismo, ha hecho que fuese prácticamente inevitable la victoria del fascismo”, escribió Polanyi.

En nuestro caso, el bloqueo sistemático que la derecha mediática, política, judicial y empresarial opuso a las reformas del kirchnerismo para levantar la economía del país y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, generó un caldo de cultivo y una atmósfera de impotencia que hicieron crecer la reacción y la intolerancia a cualquier cosa que oliera a política, Estado o democracia. El círculo rojo depositó un Macri y, si no hacemos algo, pronto recibiremos un Milei.

Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.

Suscribite a Kranear